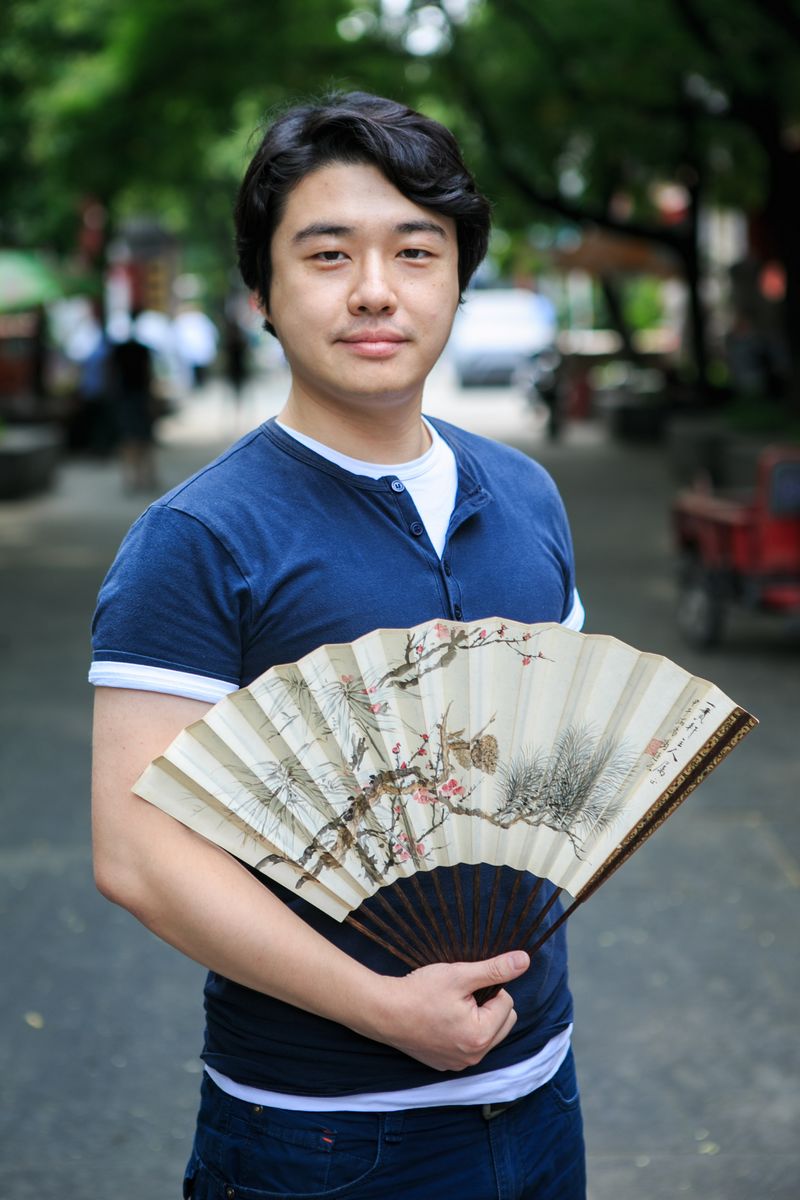

有容堂“新掌柜”杜欣然的一生“扇”缘

“妄窃自娱吾岂敢,清风入手亦欣然”——《杖扇新录》。

清风,古代多指扇子。清代文人王延鼎的雕文琢句,竟然穿越了时空,预言了一位当代济南男儿的平生。“我名字中有‘欣然’,扇子,是我这辈子最大的心头好。这大概是天注定的缘分。”欣然扇艺的品牌创始人、山东有容堂文化发展有限公司董事长杜欣然如是说。

师承苏扇大师王健,潜心琢磨扇艺八年,时隔百年再树济南“有容堂”旗帜,把一座隐藏于奠基的老字号引入非遗,为济南与苏州两座城市之间的“扇缘”画上闭环……八年时间,杜欣然围着一把纸扇,做了太多的事情,他自己也成为济南扇子文化领域的一面旗帜。

前缘:“女儿控”开启“寻扇”之旅

杜欣然,是一名出生于文玩门第的“80后”。他父亲深耕收藏领域,尤好瓷器。“我自幼耳濡目染,随父亲走遍全国各大古董文玩集散地,看着各类收藏品和工艺品长大。”

及至长大成人,杜欣然从国外求学归来,选择回归济南。“山东人,总怀着恋土情结。”然后,立业,成家。2013年,杜欣然做了父亲。“那时开始,我就发现自己是一个‘女儿控’。为了有时间多陪陪家人,我决定转行。另外,我还想着为女儿攒一批嫁妆,以后让她风风光光地出嫁。”

“房车钞票?金银珠宝?不是不牢靠,就是太俗气。”杜欣然前思后想,最终还是决定从自己熟悉的收藏领域着手。“本来想着求一些名家字画,但是动辄数十万起步,家中的财力负担不起,而且也不便于展示。”最终,他把目光投向了扇子。“相对而言,扇子物美价廉、宜藏宜玩,简直太合我心意了。”

就这样,杜欣然踏上了“寻扇”之路。“全国有名的扇艺之乡也就那么几个,我把考察的第一站定在了苏州。”当时的他并未想到,会在苏州遇到生命中的“贵人”。

拜师:感谢“祖师爷赏饭吃”

看过了几处文化市场之后,杜欣然信步走到西北街,打算闲逛一下。这时,一家十来平方的小门店映入了他的眼帘。“王健扇艺?这可太有名了,全国的扇子圈谁不知道王健大师!可是,这个门头实在太不起眼了。也许是个蹭名气的或是小连锁店?”

怀着些许好奇,杜欣然走进了这家小店。小店分里外间,他在外间打探了一会儿,得知里间有人正在做扇,于是请求进去观摩一番。“一名衣着朴素、神态怡然的男子,正坐在工作台前,专注地磨着竹片。觉察有人进屋,他抬起头,友好地和我打了招呼,得知我想看看做扇子,就大方的让我坐在一旁随便看。”

这就是杜欣然第一次见他后来的师父——苏扇大师王健的情景。从此,一见如故的缘份牵着杜欣然,三天两头跑向苏州。直到王健发现这名青年,满怀着对扇艺的赤诚,兼具匠人的天赋,正式收他为徒。

“拜师前,有一个小插曲。”王健首次让杜欣然练手,是安排他为一批定制扇子穿扇面。“我费心竭力忙了一整天,才穿了四五十把,懊恼得不得了。后来才听师娘说,有的新手一天只能穿个一两把。”

“也许真的是祖师爷赏饭吃,才让我那么快被师父收入门下。”

传承:穿越时空的“有容堂”

“进入制扇领域后,我才发现,自己是济南地区唯一的制扇艺人。但是,济南的扇艺有着辉煌的过去。”在杜欣然的娓娓讲述中,一段关于“有容堂”与扇艺的历史画卷被从容展开。

晚清时期,济南府的著名店号之中,就有“有容堂”。直到民初,老济南人还念着这样一段顺口溜:“头戴一品冠,衣穿大有缎,脚踏大成永,手拿有容扇,喝的是春和祥,吃的是仁寿堂。”“有容堂”纸扇,俨然成为当时身份与品位的象征。

后来,“有容堂”的创立者张氏一族迁至苏州,在那里另塑一段传奇。然而,济南的制扇业却逐渐衰落。“学艺艰辛、酬报不丰,种种原因,让扇艺在济南销声匿迹,出现了长达百年的空白。”杜欣然发现,不经意间,自己成为济南唯一的制扇艺人。

“再兴制扇业,重建有容堂。”前路艰辛,杜欣然风雨兼程。他将自己的工作室注册为“有容堂”,一边打磨技艺,一边传播扇文化。“晚清时,有容堂就把扇子从苏州带到济南,而后又迁往苏州;新时代,我又把扇子从苏州带回济南,找回了济南有容堂。”机缘巧合之下,历史在两座千载名城之间画出了一个闭环,杜欣然为自己能成为“画圆人”倍感自豪。

腾飞:打开新世界的大门

“走到哪儿,讲到哪儿。渐渐地,大家开始把我称作‘扇痴’。扇艺,已经不只是我为女儿攒嫁妆的工具,而是融于生命中的责任和追求。”

随着技艺精神和名声的鹊起,种种预料之外的收获纷沓而至。2016年,“制扇技艺”被评为山东省第四批省级非物质文化遗产代表性项目,有容堂也理所应当的成为了该技艺的保护单位。“当时真的是喜出望外,感觉对自己、对师父、对行业都有了一个交代。”随后,作为非遗项目的一名当代山东“掌柜”,杜欣然收到了许多志同道合者递出的橄榄枝。“这些朋友,有的在公立机构,有的在民间组织,其水准之高,连我父亲都倍感吃惊。”

“本以为,扇艺是一扇透光透气的窗户,谁想竟成为通向新世界的大门。”且行且看间,杜欣然的视野得到了极大的拓展。“以手工艺开始,延伸到更多的文化项目,进而与新时代理念相结合,看到了当今文旅产业的大格局。”此时,他身边已经有了一批风雨同舟的“小伙伴”。“大家组成一个团队,共同为山东乃至祖国的文旅事业发展添砖加瓦。”

抉择:不负如来不负卿

就在杜欣然的事业蒸蒸日上之时,一个新的难题出现了。“每天过于繁忙,让我很少有时间雕琢扇艺了。正所谓,三天不读口生,三天不练手生。我的技艺开始停滞不前。”

学习制扇,是一个漫长的过程。“一般来说,没有十几年的苦练,技艺是拿不出手的。就算我在这方面稍有天赋,如今也最多只学到师父的一成本领。”何去何从,让杜欣然进退两难。

在人生的十字路口,杜欣然专门去请示师父。师徒俩一番长谈下来,他终于有了明确的方向。“师父允许我请假5年,在这段时间内专注与文化遗产保护等文旅事业。5年之后,回归初心,再执扇艺。唯有如此,才能不负如来不负卿。”

杜欣然一边自嘲自己“三心二意、学艺不精”,一边娴熟地摆弄着各种制扇工具。坚硬的竹片,在他手下变得温顺起来,“乖乖地”被拆解、抛光、打孔……

“请假不等于离开,放缓不等于放下。从2013年开始,我就注定要和扇艺相伴一生。无论我走在哪条路上,所做的一切,都是为了让扇子文化得以传承发扬。我,始终记得,自己是一名制扇人。”(凤凰网山东 王琦崴)

相关链接:“扇痴”杜欣然趣话“有容堂”