代码到诗意的距离:从《我热爱编程,害怕写作》看人工智能时代的人性温度

独家抢先看

编前案:

山东艺术学院美术学专业设立于1992年,是山东省创办最早的“美术学”本科专业。2022年获批国家级一流本科专业,以新文科理念为主导,服务新时代美术事业发展,依托美术学院培养高水平美术理论人才,立足山东,面向全国,积极打造国内一流美术学专业。

“美术批评方法与实践”是山东省一流本科课程,任课教师沈颖教授在教学中引入“项目式教学法”,旨在为学生们的美术批评实践提供方法论的指导,让批评更具有批判性、审美性和学科性。2025年2月18日,山东艺术学院23级美术史论系的41名本科生带着课程任务走进了山东美术馆。

第三届济南国际双年展的主题为“人智时代”,旨在探讨新技术对当下艺术实践以及对社会、生活的影响,展出作品类型涵盖绘画、雕塑、装置、数字影像、大地艺术、表演艺术、新媒体艺术等多种形式。

代码到诗意的距离:从《我热爱编程,害怕写作》看人工智能时代的人性温度

作者:山东艺术学院23级本科生朱文琦

指导教师:沈颖

在人类与人工智能并存的大时代下,人工智能逐渐取代人类的各色工作,替代人类进行理性思考,帮助人类完成科研探索,不久前还在研发过程的AI绘画如今甚至成了落后的事物,而几年前才初具雏形的AI视频现已发展到以假乱真的地步,且不论AI计算对于绘画艺术的改变,现在的人们单凭只言片语便可将自己的构想用AI拍成电影。当AI理解了文字,熟悉了图像,艺术与文字的情感是否也会成为AI时代下的附属品,演变成AI计算的定义,本质被AI所重构?本文基于周蓬岸装置艺术《我热爱编程,害怕写作》作品内容,使用视觉分析及理论解析法,分析作品所表现出的三种“荒诞性”,思考作品中有意为之的人性与理性双重缺失之特色,并由此探讨人工智能是否具有人性温度及文学诗意。

一、《我热爱编程,害怕写作》的内容及场景设置的沉浸式处境性

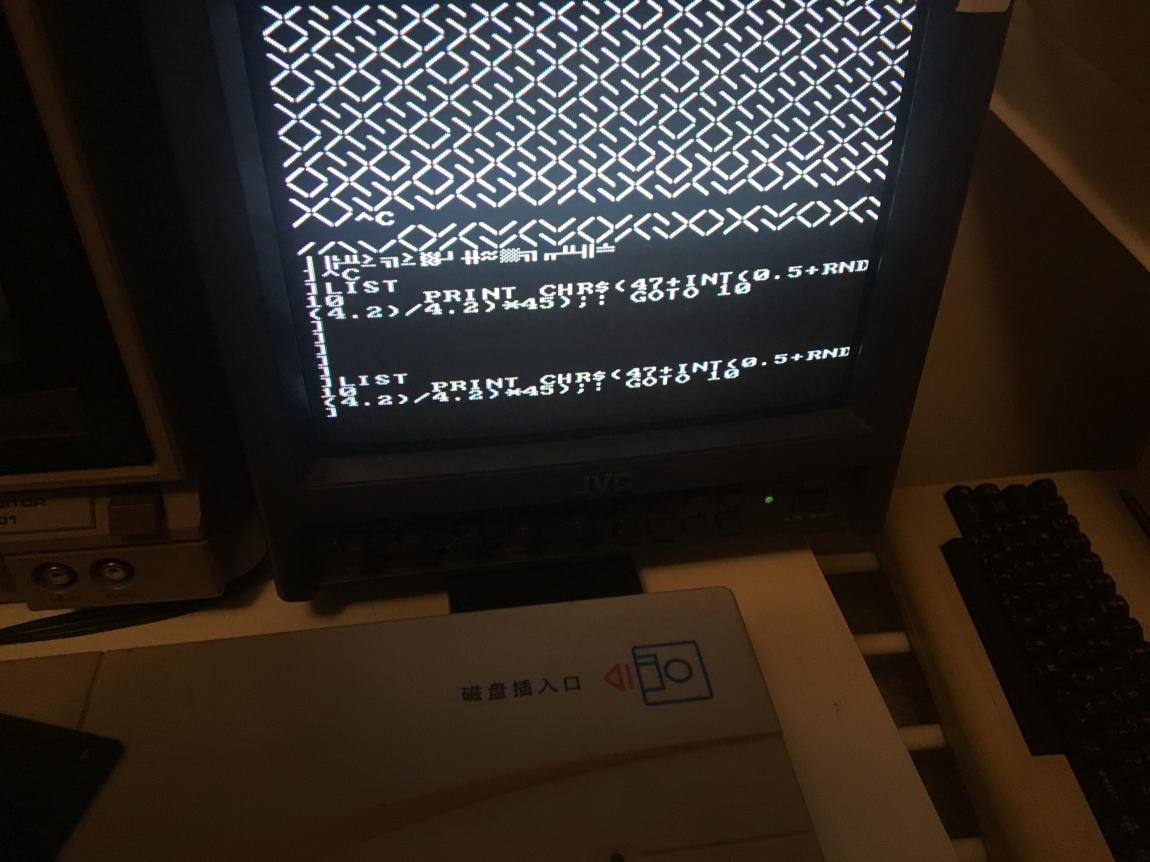

第三届济南国际双年展的主题是人智时代,入选其中的计算机装置艺术作品《我热爱编程,害怕写作》引人流连,该作品的作者为周蓬岸,所表达的主题关于一个害怕写作的孩子苦于应对写作课作业,于是将自己能收集到的所有计算机或游戏机通过编程改造成了写作机器。该装置艺术利用媒介考古学的方式,将作品放置于由三面墙围成的矩形空间内,其所展现的内容是多台电脑和配套的键盘鼠标以出现的时间,版本为排序方式,以L形横向为空间组成、以从左到右,由旧到新为排列形式的有机组合。每台电脑里均用同时期的写作编程软件或网址展现一定数量的文字。每组字词或句段间并没有直接关系或关系逻辑颇为混乱,但总体符合写作格式。这些文字是在观者观赏过程中逐渐输入的,文字输入速度快于手动输入。在作品的最右侧有一个草稿架,上面挂满文字草稿,兼具中英文及特殊符号。草稿里的中文内容多数与电脑输入文字相符,也有作者自己写的文章掺杂其中,个别区域出现乱码。作品的最左侧起始位置为介绍该作品的摄影录像,主要记叙该作品中软件的编辑,草稿打印过程以及作品主体的运行模式。

图1 周蓬岸 《我热爱编程,害怕写作》 计算机软件、装置 2024年

从作品艺术形式上看,《我热爱编程,害怕写作》充分调动装置艺术的空间特征,达成与外界空间分割并以空间叙事,其借助桌椅,计算机的排列形成潜移默化的空间干预,让人仿佛置身于作者构建的情景之中,将观者第一时间引入特定的思考场域之中,使其注意力放大扩散,避免细致观察,以此更好地引起观者对于人工智能这一总命题的思考。计算机按照年代顺序的排列方式形成了一条清晰的时间轴线,直观地展现了信息技术从诞生到爆发式发展的演进历程。这种呈现不仅为观者提供了明确的观看线索,更隐含着对技术发展速度的深刻隐喻——短短十几年间,计算机技术完成了从笨重机器到智能设备的飞跃。而更值得思考的是,这种技术迭代的加速度仍在持续,预示着人工智能领域即将迎来更具颠覆性的突破,亦是短短十几年的信息科技爆发所带来的余波足以引起第二次爆发,即人智科技爆发。作品通过这种物化的时间叙事,足以引发出观众对技术发展与时代重心关系的深层思考。

二、荒诞与理性:三个角度的荒诞感造就的理性思考

初入展厅,作品带给观者的第一印象冲击并非科技更新迭代之迅速或人工智能领域的日益发达,而是一种荒诞感——排列规整的计算机躯壳冰冷,其背后藏匿着纷杂的线团,屏幕以人眼观察不到的速度频闪,逐一蹦跳出陌生又熟悉的字符,各个机器的工作有条不紊,如火如荼,却在整个艺术空间中不发丝毫声响,原本勉强象征生活气息的键盘敲击声被人工智能程序取代,徒留键盘鼠标空置,而蕴含人性温度的文字则被大语言模型剥夺了意义,只剩枯燥符号。这种看似和谐却处处矛盾的情景让人联想到文学家王小波的《青铜时代》《沉默的大多数》等书作,他习惯将自己的论点进行一定程度的“反讽性疏离”,即通过高度理性、近乎学术化的语言叙述荒诞事件或理论,表面冷静克制,实则暗藏尖锐批判。这种叙事策略通过逻辑与内容的悖反制造张力,使读者在“严肃—滑稽”的认知失调中体察荒诞本质,而在罗兰•巴特《零度写作》中,则更为简单地阐述了这种荒诞制造形式:“剥离情感色彩的陈述,使荒诞自行显现。”与此同时,《我热爱编程,害怕写作》中蹦跳的陌生句段还可以与陈应松的小说《还魂记》及电影《宇宙探索编辑部》形成关联,被关联的两者在文学上的共同特征为:都将文字在句段中解体,拆分,随机拼接,取消文字的指向性,可阅读性,只保留句段的主谓宾具体结构(甚至有时会进一步模糊取消句子的结构),以此实现更具有想象空间的文学性和荒诞感。此处可举《宇宙探索编辑部》一诗为例:

隐匿的爆炸吞噬了灰尘

柴房的门缝里白布翻飞

大象用从未到来彰显庞大

指缝里那只手

指向峡谷

当观者完成对作品具体内容之荒诞感的理解,尝试去进一步理解主旨时,又可发现第三种荒诞形式,即“卡夫卡”式荒诞,此种荒诞形式在作品中表现为徒劳的抗争。作品中的少年尝试了各样的计算机,游戏机,编程软件,写作软件,最后得到的结果即为呈现在观者眼前的作品,他为了逃避写作课作业做了很多的努力,在计算机编程上下了巨量功夫,而计算机给予他的回馈却是更加没有逻辑的文字,仿佛该少年正经历于一种徒劳的理性抗争,他越是努力,结果越是荒诞。

王小波文章中“消解情感的叙述”和两部文学影视作品中“取消文字的理性”及“卡夫卡”文学中“徒劳的对抗”在《我热爱编程,害怕写作》富集,三种荒诞形式相互叠加进行有机组合,形成特殊美感。其中,观者因独特的观赏形式而身临作品内部结构之中,成为荒诞的一个环节,切身地感受这种真实与虚幻并行的矛盾感受,而三种荒诞感所达成的和谐关系则在减轻了单个荒诞感受所带来的尖锐刺激的同时,达成加深作品对于人智时代可行性的探讨与思考的目的。

三、安全与牵绊:时代进程中的潮流与缺失

在作品的末端的草稿架上,展现出少年的努力成果,然而结局并不尽如人意,一张张毫无逻辑的稿纸生硬且无序地挂于白板,少年仿佛得意于自己的编程能力,但展现更多的则是无奈。他所热爱与向往的事物并不能瓦解他所害怕的事物。在有关这一主题的解读中,可发现两层含义:

第一层是人性的缺失,此缺失主要在于人工智能。当下的人工智能水平早已实现语言逻辑的适恰,完全能够写出逻辑严谨性超过人类的文章,然而矛盾的是,尽管作品中已经涉及了较为先进的计算机,配备有发达的大语言模型,其句段形式上依旧不免逻辑混乱,这种形式或许点题地表现出了小男孩厌恶写作的原因,他无法理解带有人文气息的“文字”,只喜欢更具有逻辑性的“符号”。而作品更多的是在表达:人工智能就算是掌握有相当先进的逻辑背景与知识体系,其终究是在绝对程式化的理性过程中进行的文字活动,就算逻辑严谨,文学美感强烈,只要是出自人工智能之手,在作者眼里就是数据与词语的堆砌,换作它种形式或组合亦无妨,换种方式说,小男孩(即作者)只能看到人工智能通过计算与数据库供给所带来的符号产物,而这种产物与人性毫无关联。

图2周蓬岸 《我热爱编程,害怕写作》 计算机软件、装置 2024年

第二层是理性的缺失,此缺失主要在于人类本身。随着现今的科技发展越来越迅速,人工智能可以取代人类的方面越来越广,人类的文明被人工智能消化吸收仿佛不再是幻想。在这场“辩论赛”中,作者引用出一个文化中最具代表性的事物:文字。当人类对人工智能的依赖愈发深刻,以至于完全依附,甚至到了遗忘文字的地步,这个世界会是怎样?或许,此作品正是未来人们面对文字时茫然无措的预言。人类目前就仿佛处在一个热爱编程,害怕写作的时代,缺乏自身的理性锻炼,疏于将自身人性光辉融入文字,将所有工作交给存放理性的人工智能。

在人与智能互融时代的进程中,由于上述人性与理性观念的双重缺失,易于催发出特殊的社会问题——情感异化,该词语表达的是一种由于现代社会中的情绪过于外化及程式化,表达过分直率而导致的个体与自身情感体验逐渐病态分离的状态,人们的情绪体验愈发粗糙,尝试以符号化的情绪定义来取代细腻的情感体验过程,以麻木的外在反应来填充空洞的内心脉动。反映在作品中,当人们真正做到了情感异化,消解了情绪体验,是否会面无表情地用语言表达喜怒哀乐?就如同冰冷的电脑屏幕,以高度学术的语言完成充满情感的“写作”。

四、文字与人性温度:大数据时代能否填充计算机冰冷的空壳

作品的“少年”原型——作者周蓬岸在一次采访中提到,自己在一开始编程写作软件的目的的确是逃避写作,而当自己具有写作能力后回头却发现,自己编程的数据已然记录了他的写作习惯,并且能够在他的简单指引下完成与他写作风格习惯基本吻合的文章。在弗卢瑟《写作还有未来吗?》(《Does Writing Have a Future?》)一文中提到,数字技术正在将传统“线性写作”解构为“计算性符号操作”。在键盘取代钢笔、屏幕取代纸张的时代,写作不再是“思想的具身化”,而成为“数据库的调用过程”,与此同时,弗卢瑟用“代码和文字”的类比警示:当写作被简化为字符组合游戏时,其承载的“存在论意义”(海德格尔所言“语言是存在之家”)将面临消解。真正的危机不在于“如何写”,而在于“为何写”。那么,当人工智能代替人类写作,写作存在性被击碎时,“为何写”这一命题应当如何解答?

当今的人工智能配备有大语言模型,能够极为细腻地捕捉人类的语言脉络,并以此梳理潜在情绪,计算出得当的对话方式,更有先进的代码能够赋予人工智能以“性格”模范,获得与人类相近的“人格”属性。美国作家伊莎贝尔·布里格斯·迈尔斯(Isabel Briggs Myers)与其母亲凯瑟琳·库克·布里格斯(Katharine Cook Briggs)基于荣格心理理论编制出一种人格类型评估工具——迈尔斯布里格斯类型指标(MBPI),通过判断个体如何获得能量,如何收集信息,如何做出决定及生活风格如何四个层面的联系把人格划分成多种意识形态,不同意识形态昭示其典型行为准则和逻辑方式,如同身处社会的社交名片。将该评估方法套用在人工智能层面,便相当于为其赋予了相对简单且单一的人格逻辑,比如当为人工智能赋予冷静,战略性强,直击本质的INTJ人格,人工智能写作便将重心放在如何解决问题,及风险评估之上,且文章结尾会取消冗杂修饰,将信息密度最大化。那么,人工智能思维,尤其是文学思维会因为具有以上诸类典型人格模式而具有人性吗?

为解决以上两个问题,我们不妨提出一个新命题,与人类相比,人工智能始终不变的是什么?对此,牛津大学报告:《无法被AI取代的力量:人类认知的理论驱动力》指出,人工智能获取,分析,预测信息的方式始终为数据的累积,其计算的结果也始终是基于数据的预测。而人类可以在数据不足,甚至与事实相悖的情况下,借助理性思维,想象力与灵感形成具有前瞻性的信念,并为该信念多次实验加以验证。当该理论映射到人工智能的文字之上时,其依旧成立,人工智能的文字产出基于大语言模型,而大语言模型本身则基于人类漫长的文字历史,其本质仍旧是“模仿的模仿,影子的影子”,或许通过数据量极大的文字排列,人工智能能够创作出绝佳的诗词,甚至窥视到诗句中的精髓——诗意的部分,但究其根本,其生成缘由依旧是储存在数据库中的亿万诗人告诉它:“能”,而非它自己说:“能”。人工只能理解的“诗意”本质,也只是勉强继承诗人的衣钵,而非心的体悟。

普罗亚斯于2004年执导的影片《我,机器人》反映出对于未来的人工智能具有自我意识的思索,此非空谈,也许有朝一日人工智能真的能够突破计算的限制,获得自我意识,然而其获得自我意识的方式依旧来自对数据库中人类对自我意识探寻与追求之模仿。或许人工智能能够极致地模仿人性,通过冗杂的数据为模仿的产物升温,然而它永远无法获得作为自然界一部分的人类所富有的人性光辉以及人类漫长的文学史中所蕴含的独特诗意。

五、在理性与感性之间寻找诗意

在人工智能深度介入创作领域的时代背景下,我们需要重新审视“诗意”这一概念的本质内涵。这里的诗意并非指文学作品的美学特征,而是指人类认知活动中特有的超越性维度——它源于人类独特的生物认知结构,表现为在有限理性条件下保持开放性思维的能力,面对认知局限时的创造性突破,以及对存在本质的持续追问。当AI系统能够完美执行创作任务时,反而凸显出人类思维中这些不可被算法化的核心特质:我们既具备理性分析能力,又保持着对未知的敬畏;既能建立逻辑框架,又能在必要时突破这些框架。更重要的是,人类创作始终包含着与生命有限性、自我意识等存在状况密不可分的内在体验和价值困惑。从认知科学角度看,这种诗意能力实际上是进化过程中形成的特殊认知优势,使我们能够在信息不完整的情况下做出创造性推断,在确定性知识之外构建有意义的叙事。因此,在人工智能时代,保护和发展这种诗意能力不仅关乎文化传承,更是维护人类认知独特性、促进知识创新的关键所在。

《我热爱编程,害怕写作》借助时间洪流中计算机和人工智能的推演,带给观者有关“人性”的思考,观者可以把自己代入“小男孩”,感受一个热爱逻辑的孩子在面对“诗意信念”时的不知所措,进而造成的卡夫卡式荒诞效果,同时也可以把人工智能代入“小男孩”视角,为了去完成“写作”,获得来自写作的人性与灵感而反复提升自己的“编程”能力,结果却总是适得其反,再亮眼的“大语言模型”也不过是数据的堆砌。而至于大男孩人工智能是否会对着纷乱的草稿架抓耳挠腮,我们尚不得知。

(特约编辑:李豆)