史海钩沉:之罘秦刻石谜团试解

独家抢先看

秦并六国之后,秦始皇于二十八年(前219)至三十七年(前210),四次东巡,立刻石七,其中之罘有二(【史记 始皇本纪】分别称之为之罘刻石和东观刻石),其余峄山、泰山、琅琊、碣石、会稽山等地各一。四次东巡中,三登之罘,三到琅琊,其余各地皆一次。由此可见,当时之罘和它的刻石具有很特殊的地位。

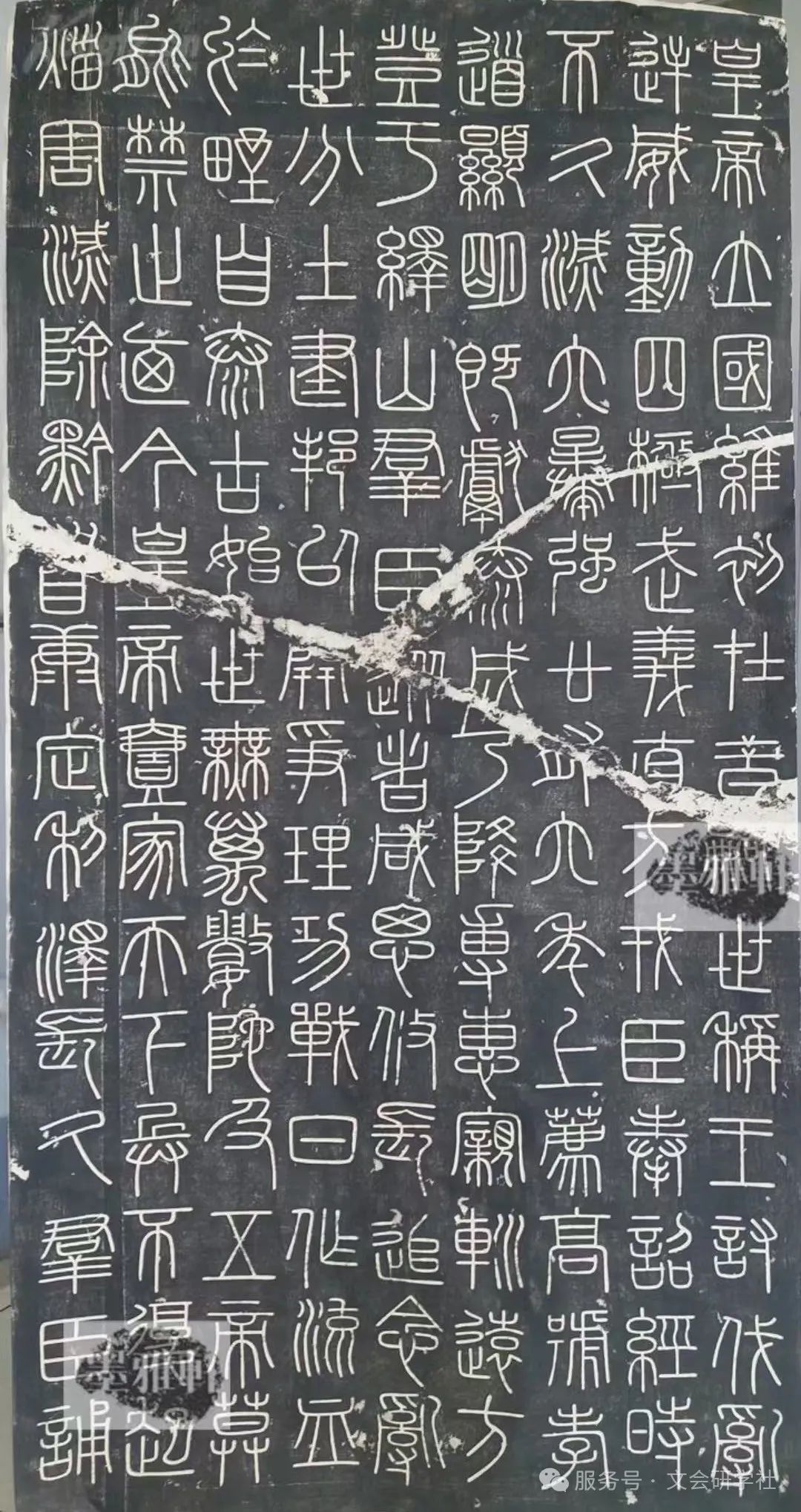

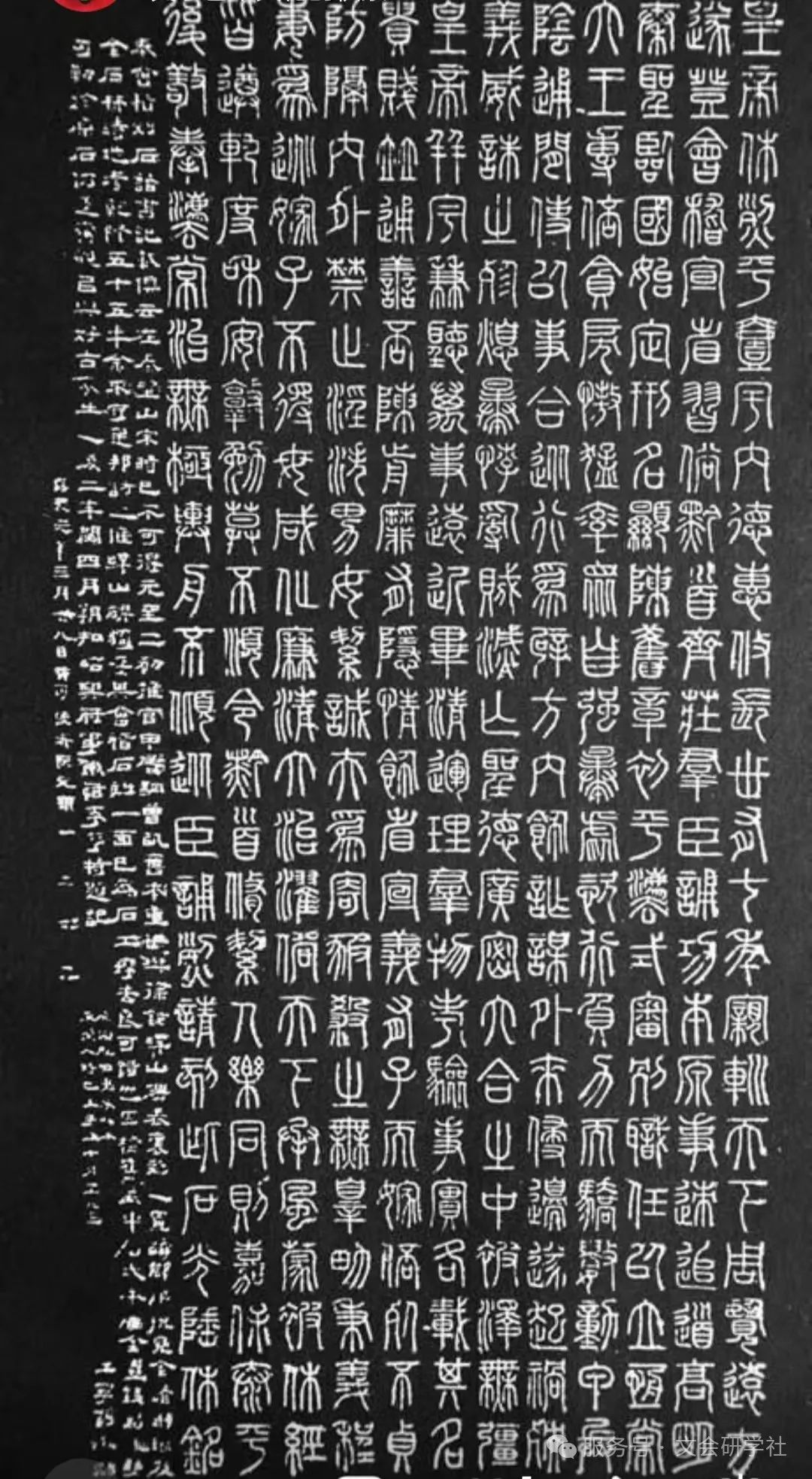

西安碑林现存秦峄山刻石,为宋初郑文宝依据徐铉摹本翻刻峄山碑局部 其后两千多年的历史中,之罘二刻石在所有七刻石中又有很特殊的经历。清代金石大家王昶曾概而言之:“自秦至今阅数千年,之罘、碣石之刻,久已无传,峄山、会稽皆出后人重摹,泰山石又毁于火,而此石(指琅琊石)岿然犹存。”清初(王昶所处时段)琅琊原刻石仍在琅琊台上海神祠里,另有苏轼任密州知州时命人摹刻一石置于密州超然台上。境况最差的是“之罘、碣石之刻,久已无传”;而碣石之刻尚有北魏孔昭和宋初徐铉的摹本(到清代已无传);最惨的乃是之罘二刻石,原石既已早佚,就连完整的摹本也未曾流传。

秦会稽刻石,元代申屠駧摹刻,存会稽学宫。此碑为后人翻刻。

王建波先生2023年12月发表的【芝罘岛秦碑石刻哪儿去了?】对此事考订甚详,有兴趣的读者可以参阅。其大意是说:之罘二刻石自秦以后经历了千余年的寂寞,到北宋才引起了梅尧臣、欧阳修、赵明诚等人的注意。当时他们见到的也只有残存的秦二世诏书二十余字,连这也不是原摹本,可能只是后人刻在片木上的翻摹。看来他们也并未实地考察,实际上当时之罘二刻石尚在原处,如能实地考察收获当不至如此可怜。到明嘉靖年间,【山东通志】记载“之罘山石刻在(登州)府境之罘山上,有二。”此后它们引起世人关注,拓印传赠蔚成风气。有传言说,地方上不堪其扰,将原石推沉入海。王建波先生认为它们很可能毁于明末战乱之际,对此我非常认同。

之罘二刻石的不幸遭遇,以及由此引起的重重谜团,引起了由清及民国许多文人学者的浓厚兴趣。例如清代叶昌炽、翁方纲、王昶,民国容庚、马衡等大学问家对其多有论述。福山县志上也载有萧文蔚、赵执信等文人对它的歌咏。可喜的是,近年来国内学者也开始关注此事,我就见过不少与此有关的考证文章。上述王建波先生的文章即其佼佼者。

我觉得考辨和探究之罘二刻石很有意义。它们是烟台地方史的坐标,标志着烟台信史的开端。其中可能隐藏着我们至今未见其端倪的文化密码。

我们现在所能做的是群策群力,通过认真考辨逐渐破解围绕着它们的诸多谜团。在下不才,愿为此略尽绵薄。我眼下能想到的有以下几点。

一 .秦始皇三登之罘,两立刻石,他如此执着,定为某种强烈的动机所驱使。我在【秦始皇三登之罘:一段历史谜题的考辨】一文中对此做过比较详细的论述,此处不赘。

须稍加补充的是,秦始皇自始就怀有赴东海寻仙山,求仙药,以求长生不老的意向。因此泰山封禅之后,“乃並渤海以东(沿着渤海一直向东),过黄(今黄县)、腄(今福山),穷成山,登之罘。”史记的这段文字很考究,黄、腄是匆匆而过,成山是走到尽头,然后是之罘登顶。他就是奔着东海而来的,非常急切。中间舍弃了临淄(天主所在)、莱州三山(阴主所在),过黄县,也未登那里的莱山(月主所在)。这说明祠齐地八主并不是他此行的主要目的。

不错,【史记 封禅书】提到他“东游海上,行礼祠名山大川及八神”,但这些很可能是派遣其随行从臣分别完成,他不必亲力亲为。把本纪和封禅书结合起来看,只能得出这样的结论。一登之罘之后,他似乎看到了希望,因此把之罘当成求仙的重要目标,所以才会有三登之罘和两立刻石。特别是二十九年博浪沙遇刺,他惊魂未定,就直奔之罘,似乎把生的希望寄托于此地。

二 .之罘二刻石中的之罘刻石应属二十九年,东观刻石应属二十八年,对此我在【秦始皇三登之罘:一段历史谜题的考辨】中作了论证。至于【史记 始皇本纪】所引东观刻石文辞中的“维二十九年”,我推想很可能是帛书档案转抄时产生的错讹。当然这只是可能的原因之一。近来我阅读了许多古人金石资料,发现重摹的峄山、碣石、琅琊、会稽等秦刻石文辞与【史记 始皇本纪】的记载有很多不同,比如,碣石刻石本应为36句(12节),宋初徐铉摹本为33句(11节),丢了3句;而史记所载只有27句(9节),丢了9句。摹本与史记所载字句也多有差异。峄山刻石有宋初徐铉摹本,其弟子郑文宝据此翻刻立碑,现存西安碑林;也是36句(12节)。而史记则完全未载峄山刻石文辞。这很明显是司马迁当时所依据的秦代原始档案残缺不全。当年项羽火烧咸阳宫,帛书之类的档案极易损污甚至化为灰烬。烬余的档案因残缺不全和字迹难辨,错讹难免。我们不难想象,之罘二刻石因没有原石摹本留传,其错误之处,绝不只是年份而已。这是历史留给我们的无法弥补的永远的缺憾。我们只能祈求未来会有奇迹发生,也许原石的全摹本尚在人间,有一天会重见天日。

三 .之罘的刻石究竟有几个,这似乎不是个问题。因为宋初梅尧臣就明确说过,一存东顶,一在西顶,有两个。证之以史记的记载(二十八年登之罘,立石颂秦德;二十九年,登之罘,刻石。)毫无疑义。到明嘉靖【山东通志】说得更具体:之罘山刻石“有二,俱李斯篆,一刻十九字,一刻六十字”。这很明显是有人亲眼目睹。

近年来有一种说法颇盛行,说是东观刻石在成山,并列出种种似是而非的猜测作证。其实东观刻石最末一句说“请刻之罘”,就说明了一切,请刻之罘怎么会跑到成山去?

还有一种说法,二刻石之外,另有秦二世诏书刻石,总数成了三个。依我看,这可能是出于对文本的误读。

我们先看【史记 始皇本纪】有关文字。“二世皇帝元年 ...... 春,二世东行郡县,李斯从。到碣石,並海,南至会稽,而尽刻始皇所立刻石。石旁著大臣从者名。以章先帝成功盛德焉。皇帝曰:金石刻,尽始皇帝所为也。今袭号,而金石刻辞不称始皇帝,其于久远也,如后嗣为之者,不称成功盛德。”丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德,昧死言:“臣请具刻诏书刻石,因明白矣。臣昧死请。”制曰:“可”。”

这段话的意思是,秦二世东行,把始皇刻石的六地走遍(其路线是,峄山、泰山,北到碣石,再沿海,经之罘、、琅琊,南到会稽),刻遍了所有始皇当年的刻石。以下两句是夹注(刻上大臣名,为表彰先帝盛德)。再下面是刻在始皇刻石上的内容:皇帝曰云云,即二世诏书。二世诏书说了些不咸不淡的一本正经的废话,无非是为自己洗白,说原刻石没称始皇帝,是对先帝的不敬,久远的后人会误会是他这个后嗣者的过错,但他是真心要章先帝盛德。这样的表白当然只能刻在原来始皇颂辞的旁边,字体也必定小一号,而不可以单独立石。否则就更是大不敬。下面李斯等人冒死言:“请具刻诏书刻石”,意思很清楚,请把诏书刻在原刻石上。其实北宋欧阳修早就说得很明白:“二世又刻诏书于其旁”。(【集古录 泰山刻石】)

北宋赵明诚【金石录】说:“始皇...... 登之罘山,凡刻两碑,今皆摩灭。独二世诏二十余字仅存;后人凿石取置郡廨”。意思是说,后人把原刻石上仅有的二世诏书的二十余字凿下来,置于登州府衙。而不是把二世诏书碑搬到府衙。(实际上也根本没有单独的二世诏书碑。)回过头再看嘉靖【山东通志】卷二十二的记载:“秦碑,在府治内,...... 止存二十字。之罘山石刻,在府境之罘山上,有二,...... ”这里说的府治里的秦碑指的只能是凿下的二十余字,并不是另有一个完整的秦碑。

四 .之罘二刻石是否长期并存?

二石分别立于之罘山之东顶西顶,但二者知名度大不同。东边的东观刻石,很可能为周围的乱石与草莽所掩,更兼野径难觅,人迹罕至,所以长期以来不为人知。古人提到之罘秦刻,往往说的就是史记里说的第一个,即所谓之罘刻石。唐代或五代宋初凿下的二世诏书二十几个字,明宣德正统年间孙方伯臨石刻碑置于福山学宫,也都是取之于西顶上的之罘刻石。诗人们咏唱之罘秦碑毫无疑问也是指的它。后来传言推到海里的也只有它一个。

如果置身秦代情景,我觉得这很容易理解。始皇二十八年,他匆匆由成山赶过来,急于从东边的绵延无际的岛链里寻找仙山。但之罘山东端荆棘丛生,野兽出没,他大概只能乘坐临时做成的肩舆,由兵丁抬上山。那里春日清晨的渺茫幻象令他心驰神往。他对此地着了迷,因此会念兹在兹,不辞劳苦,连来三次。在此地刻石立碑是他的 迫切心愿,必须完成 。后来的实际操作者无法找到优质石料,只能就地取材,敷衍塞责,东观刻石的质量就可想而知了。第二次登之罘应该在西边的老爷顶,刻石也在那里,环境条件比东头好,操作者也有了经验,所以第二个刻石(之罘刻石)应该是更高大更坚固,也更显明易见。

由於石质差,易于风化,东观刻石磨灭无闻肯定早于之罘刻石。嘉靖晚期进士周弘祖大概编成于隆庆年间的【古今书刻】收罗当时刻石甚丰,该书只载有一件“之罘山石刻”,附有小字加注:秦始皇刻,字画剥落,在福山县东北。大概那时候东观刻石已经泯然众石,很难找到了。

以上所述,只能算是一隅之见,错讹难免。敬候批评指正。但如能引起有心者关注此事,则吾愿足矣!

本文引用嘉靖山东通志资料取之于王建波先生文章,在此表示感谢。

(作者:张广育,生于1936年7月。曾当兵19年,转业后就职于北极星钟表集团。退休后偶尔涉猎地方文史,曾有“张半仙家事”、“表海风雄的迷思”、“为奇山正名”、“后街菊子姐”、“忆我的父亲张君佩”等文章发表。)