老宋漫语 | 勿以Evil小……勿以Good小……

独家抢先看

马上元宵节了。

正月里,《哪吒》的火热度与节庆的氛围形成鲜明的对比。

不过,也可以把《哪吒》的火热度折合进节庆氛围里。

晚上,把老太太哄睡之后,沿着几十年前熟悉的路名、现在却看上去十分陌生的道路散散步,仿似在历史长河里瞻前望后。

小城长居,能有时间读书和思考。但没有找到合适的书苑类的场所,只好在JD那里买了两本。

不过,书没读多少,有时半页书甚至是一句话,却能引发很长的思考。

去寺院吃碗斋饭,听僧人讲「善恶」,会顿生一些莫名的启悟;书中一段《勿以恶小……勿以善小……》,遂让这段时间在小城遇到的几件与大城市并无二样的小事浮现眼前。

Bump/Hump

减速带,是道路上限速的重要工具。

无论是省道国道甚至高速公路、城市市内道路、主干道、小区道路,大凡是限速比较低的地方,都有减速带。当然,现在限速抓拍设施,不但代替了部分减速带的功能、而且还能对那些不减速的车辆进行处罚。不过,无论如何,就减速限速的目的来说,减速带是绝对可以把车辆的速度减下来的。

汽车这个东西,起源于西方。

西方有两种减速带,Road Speed Hump(减速路拱)和Road Speed Bump(减速带)。二者的区别是Hump限速在10MPH(16KM/H)以上,而Bump则限速2 – 10MPH(3 – 16KM/H )。

上面的Hump/Bump照片是请海外友人从Google里搜出来的图片中选了几张。百度里搜出来的减速带照片都是下面这个样子的。

能从两组拼图中看出国内外的减速带,有什么区别吗?

改革开发后,尤其是最近一二十年,国人到境外去公干、私干,都是很平常的旅行活动。中国驾照带上个翻译件,就能租车自驾游。

有外国(主要是汽车比较早就普及的国家)驾车经历的,都会知道/感受到,通过减速带时,只要把车速控制在限速范围之内,过Hump/Bump减速带时就能平缓地通过、没有强烈的颠簸感。

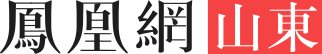

曾经向北美和欧洲的朋友请教过,Hump/Bump的设计原理和设计原则。这些朋友都不是道路工程从业人士,又去问他们的朋友,反馈一些信息回来,归纳起来就是:Hump/Bump的高度、坡度等都是根据限速的上限来确定的(下图),只要不超过限速,就会平稳通过,否则就会把车颠得稀里哗啦甚至是颠飞。

原来,我们是无论限速多少,统统都是以Bump(即限速3 – 16KM/H)标准设置的减速带。

仔细看道路上的减速带,就会发现:即使统统是Bump,长度L也做的尽量短(制造商既省料、买家也省钱),同时为了减速效果强烈,Bump顶部不是弧形、而是梯形。除了机动车(和驾驶员)之外,各方都是赢家。

所以,机动车过减速带颠簸就是必不可少的,无论你是在限速内还是超限速。

如果可以,想问道路交通建设、道路运管和交通管理的人士,这是「以Evil小而为之」、还是「以Good小而不为」呢?还是各方都无脑?

人行道,不人行

很久之前写过一篇《人行道是一块唐僧肉》,说的是:

机动车没地儿停,怎么办?先停人行道上吧!

电动车没地儿停,怎么办?先停人行道上吧!

共享单车没地儿停,怎么办?先停人行道上吧!

消防设施没地儿安,怎么办?先安人行道上吧!

配电设施没地儿安,怎么办?先安人行道上吧!

通讯设施没地儿安,怎么办?先安人行道上吧!

甚至——

交通信号灯控制箱没地儿安,怎么办?先安装人行道上吧!

(行人若无穿墙神功……视障人士自求多福)

等等等等……

现在呢?

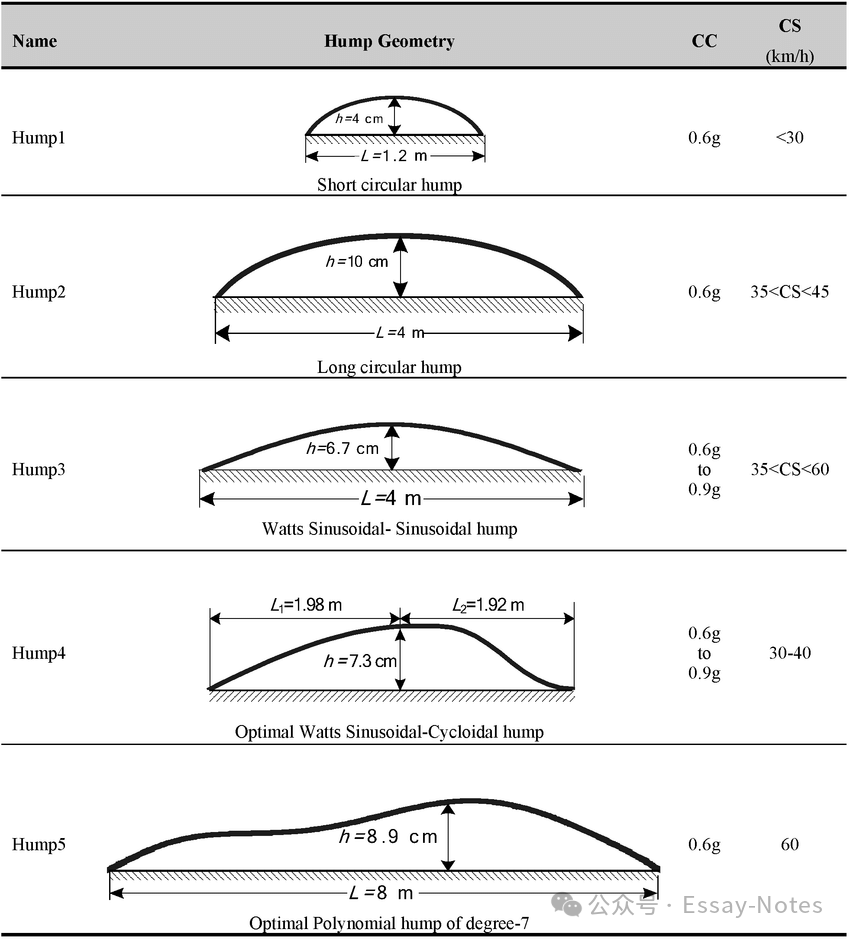

不看不知道!人行道上已经冠冕堂皇地正式上岗做停车位了!

各种车都可以停,就是不方便行人行走了。

人行道被占用已成为城市治理中的顽疾,既折射出城市发展中的规划与管理矛盾,也深刻影响了交通秩序和公民权益。

早知如此,何必当初修建人行道呢?

公共空间被私人或商业利益挤占,导致行人的“路权”让位于“车权”甚至“商权”。更有甚者,打着缓解停车难的旗号,在人行道上划线作为收费停车位,以“划线+收费”掩盖非法占用人行道的事实,实在是对城市规划初衷的背离——人行道不是机动车的附属设施。

曾经「以人为本」的年代,因行人误入封闭的机动车道引发的交通事故,机动车(主)必须承担责任。直到现在,发生机动车与行人或非机动车的交通事故,还有一份(据说折合成经济数字是10%左右的)无过错责任。

人行道被合法地挪作它用,行人无人行道可行时,可能就会占用非机动车道、甚至是机动车道。这样,非机动车就更言之有理地在机动车道上行驶。

行人被迫进入非机动车道或机动车道,导致人车混行,增加碰撞风险。研究表明,机动车占用人行道时,70%以上的行人感到焦虑不安,被迫绕行时发生事故的概率显著提高。

当行人和非机动车被迫不得不违反道路交通法规习以为常后,民众对道交法规的公正性、严肃性自然就会产生质疑。这对于法治社会建设是利还是害,自不用言表。

非机动车因人行道被挤占而驶入机动车道,进一步压缩机动车通行效率,形成“行人→非机动车→机动车”的连锁侵占,「人不人、非不非」,都与机动车抢道,最终导致整体交通效率下降。

是不可以悄悄地问有关部门,允许占用人行道停车,是不是「以Evil小而为之」?当小Evil习惯成自然,大Evil是不是也是小Evil了?

以为付费就可以占用本不可占用的人行道的机动车,是不是慢慢地习以为常「用金钱为Evil抵罪」?

人行道被占用的现象,不仅仅是城市规划和管理的尴尬,它严重破坏了公众对交通法规的遵守意识,更是关乎市民安全和社会秩序的问题。

这不再用作行人的人行道,当初建设,到底是Evil、还是Good?

人人都说家乡好

春节,是各路游子「返乡」最集中的时间段。

各种形式的「返乡」,出国的回国,出省的回省,出市的回市……

「维桑与梓,必恭敬止。」

千百年来,中国人对故土的眷恋早已融入文化基因,化作屋檐下的春联、餐桌上的乡味、月夜里的笛声。这种深沉的情感,在当代社会流动的浪潮中愈发凸显,从淄博烧烤升腾的烟火,到唐人街舞动的龙灯,乡愁的涟漪在全球化语境中不断扩散。

当我们以审慎的目光凝视这份情感,会发现它既是滋养民族生命的Good,也可能成为遮蔽视野阻碍进化的Evil。

农耕文明的基因在华夏大地上刻下深刻的印记。这是Good。

孔子周游列国时「父母在,不远游」的训诫,汉代「安土重迁」的户籍制度,宋代「叶落归根」的殡葬习俗,共同编织成国人对故土的执着。乡土不仅是地理坐标,更是精神原乡的具象化表达。

当北上广的写字楼吞噬个性,当异国超市的标签模糊身份,乡音土话便成为维系自我的脐带。这是Good。

济南的泉水在游子梦中汩汩流淌,鲁菜的酱香在舌尖唤醒童年记忆。这种情感认同构筑起抵御异化的精神堡垒,恰如海德格尔所言:「诗人的天职是还乡」,每个人都在用不同的方式寻找精神返乡之路。

月之暗面,即成精神困局。这是Evil?

过度美化的乡土想象正在制造认知的茧房。当「家乡好的神话」演变为不容置疑的信仰,当地域比较沦为非此即彼的竞赛,理性思考便让位于情感绑架。这种现象犹如《镜花缘》中的「自大之镜」,照见的永远是经过滤镜修饰的幻象。明代士大夫以「天朝上国」自居的教训警示我们,虚幻的优越感终将导致认知的停滞。

集体无意识的护短心理正在消解反思精神。

行为有悖他乡文明的狡辩是「我们老家都这样」、「这是文化特色」,群体性的认知失调、拒绝改良,是或不是「人人都说家乡好」的Evil?苏轼在《晁错论》中早已指出:「天下之患,最不可为者,名为治平无事,而其实有不测之忧。」

「南方」与「北方」、「城里」与「乡下」、「东方人情」与「西方冷漠」、「中华美食」与「汉堡快餐」的对比沦为非黑即白的站队、变成文明优劣的论证,就成了「谁也不说你家乡好」。

批判性乡愁的建构需要智识勇气,多元文明对话中的定位需要智慧。

站在泰山之巅俯瞰齐鲁大地,忽然懂得真正的乡愁不应是画地为牢的藩篱,而应成为走向世界的起点。就像黄河历经九曲终入海,文化的生命力在于流动与革新。

既能以自信讲述家乡故事,又能以谦逊聆听他乡声音,那时,「人人都说家乡好」将不再是封闭的自说自话,而是文明对话中动人的乐章。

是Good、还是Evil?

听一位83岁的老者,讲了一个经历。

一天早晨,他在一家麦当劳的Drive Thru车道上买早餐。后面一辆车的年轻女士不停地按着喇叭、并说一些难听的话,抱怨这位老先生花费太长时间点单。老人有时候手脚确实不如年轻人利索。

点单后,他驱车移动来到第一个窗口,那儿是付钱的地方。

他把自己的订单和后面那位年轻女士的订单,一起付了。

待她来到付钱的窗口时,收银员告诉她我已经替她埋单了。

随着车辆往前移动,她探出窗外向我挥手,并似乎是说「Thank You,Thank You!」

我猜想,她大概是因为先前她那么不友好、而我又以仁慈来回报她的粗鲁,感到尴尬。

当我到达第二个窗口(也就是取餐口)时,我向服务生出示了两张收据,一并取走了她的食物。

现在呢,他必须重新回到Drive Thru队列的末尾,重新开始排队。

不要对老年人吹牛,你们玩的这一套,我们早就玩过。

您说,老人用恶作剧的方式,让那位年轻女士「吃一堑长一智」,是Good还是Evil?

您问我?

I Hope I’m That Funny When I’m 83.

作者简介: