沂蒙精神的图像叙事 | 守正与出新——谈“新沂蒙”美术作品展

独家抢先看

编者按:

图像在当代视觉文化中越来越多地承担起叙事的功能,而叙事本身意味着一种“建构”。“沂蒙精神的图像叙事”是山东艺术学院2019年获批的国家社科基金艺术学一般项目。2021年9月,沂蒙精神作为第一批伟大精神被纳入中国共产党人精神谱系,最终凝练形成“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”的新时期沂蒙精神。图像叙事中的沂蒙精神呈现了不同时代的文化记忆与图式表达,在艺术创作中的探索与创造性转化展现了新中国美术与中华民族形象的审美塑造。文化小康是小康社会建设的精神砥石与发展引擎,今天广大人民群众对美的需求,特别是对民族文化的精品力作的需求是非常迫切的。图像叙事的效果远远超过我们的社会预期,研究“沂蒙精神的图像叙事”,用主旋律的文化服务大众,对于弘扬社会主义核心价值观、树立中华民族的文化自信具有重要作用。

本栏目特约主持人:山东艺术学院教授、艺术研究院院长沈颖

守正与出新

——谈“新沂蒙”美术作品展

文/张淳大宝 中国人民大学艺术学院院长、书记、教授

经过近一年半的紧张筹备,国家艺术基金2015年度传播交流推广资助项目“新沂蒙”美术作品展于2016年9月至12月分别在济南、北京、潍坊、临沂四地巡回展出。展览筹备历时17个月,组委会经过多轮的严格筛选,最终从近500件备选作品中挑选出127件呈现给社会。

2013年,习近平总书记在山东调研时给予沂蒙精神高度评价:“沂蒙精神与井冈山精神、延安精神、西柏坡精神一脉相承,是伟大中华民族精神的具体表现,是我们党和国家宝贵的精神财富,要不断结合新的时代条件发扬光大”。沂蒙山地区长期以来都是山东艺术家重要的创作源泉,几代艺术家以沂蒙山革命时期的人物、事件以及早年的风土人情为主题创作了大量优秀作品,并且产生了深远的影响,比如张洪祥的《斗霸》、单应桂的《沂水欢歌》、王沂东的《沂蒙系列组画》、刘德润的《沂蒙娃》等。与众多沂蒙革命题材的美术经典作品相比,反映当下沂蒙地区新发展、新成就的美术作品相对较少,具有新时期代表性的经典力作尚没有得到更好地推广。改革开放后,沂蒙人民拿出当年支援前线的无私奉献精神向贫困宣战,不等不要,靠自己的双手建设家园。现在临沂已经成为全国重要的物流中心,人均GDP及老百姓的收入都大幅提高,城市的面貌发生了翻天覆地的变化。把这种历史性的进步以艺术形式集中展现出来,从新内容、新角度、新形式诠释沂蒙精神,赋予其新的时代内涵,宣传山东新形象,这具有重要的政治、社会意义和文化艺术价值。

《沂水欢歌》单应桂 1979年 140×245cm

优秀的作品是展览成功的根本保障,组委会从四个途径认真组织征集作品:一是邀请部分著名美术家的沂蒙题材经典作品参展,如王沂东的《二妮的红盖头》、袁武的《百花峪老汉》、王克举的《秋风瑟瑟》、于文江的《夏日蝉鸣》、张志民的《北山云霞》、王力克的《百花峪的早晨》等;二是收集近些年在全国重要的美展中涌现出的反映沂蒙新貌的力作,如陈国立、吕建军的《丰碑》、沈光伟的《沂蒙山好地方》、梁文博的《田野》、毛岱宗的《红嫂》等;三是组织骨干集中力量整理加工或重新创作一批具有鲜明时代特色、讴歌沂蒙人民的代表性作品,如集体创作的《沂蒙六姐妹》组画、张淳大宝的《小院春秋》、张宜的《民族脊梁》、杨晓刚的《沂蒙家园留守系列》等;四是在青年作者中广泛征集、遴选一批具有创新意识的新锐作品。

“新沂蒙”主题的确立关键在于一个“新”字。“新”首先体现在内容上。今天的沂蒙山已经不再是贫困落后的代名词,作为主题性绘画,所表现内容的丰富与新颖当然是体现“新”字的第一指征。今天,艺术主题的回归在很大程度上被视为是对现代主义纯粹形式的反拨,这是中国当代艺术不可回避的现状。在展品中,《沂蒙2016》 《夏天的肉市》 《猎光》涉及物流经济、自由贸易、矿工生活等极富时代性的题材;而在大量表现风土人情作品中,《沂蒙新婚》《夜市》《好客沂蒙人》等作品所表现的日常生活场景无疑是熟悉而又新鲜的;《别样风景》《换季》《滑冰》等作品则更多地聚焦于年轻一代沂蒙人的日常爱好,从其着装、道具到行为本身,都是在过去极为罕见的;《沂蒙家园留守系列》 《城市建造者》 《支教留念》《从沂蒙山来的模特老李》等作品中更是对新时代、新问题下所应该有的思考。可以说,作品内容几乎覆盖了沂蒙人生活的方方面面,是一部鲜活的视觉文献。

《小院春秋》张淳大宝 180cm×540cm 布面油画 2016年

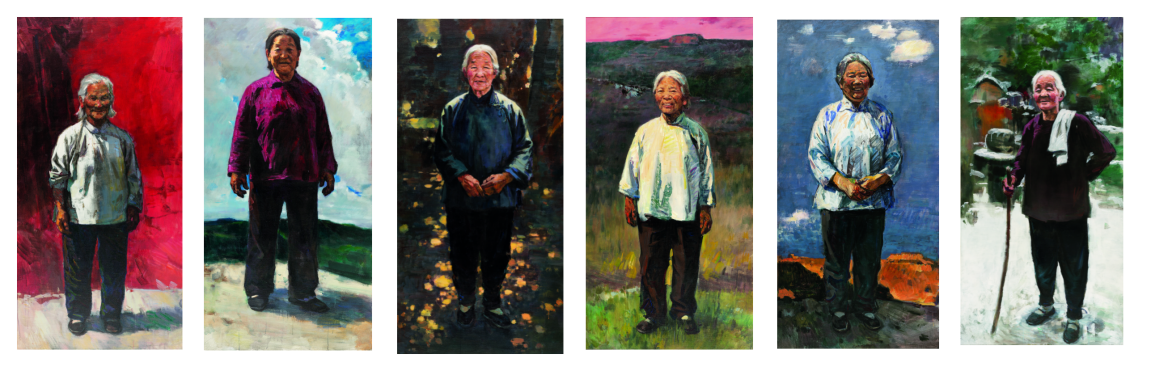

第二个“新”是艺术创作的新角度。“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,即便是永恒的主题,创作者观察和表达的角度才是观众进入并理解作品意图的最终路径。现实主义视角是我们过去在主题性创作中最常使用的,但表现角度的程式化和单一性不可避免地会造成视觉与审美的疲劳,而创作角度恰当的变换却有利于更好地表现主题、提升主题,使立意更深远。《不忘初心·足迹》所表现的内容并无太多新奇,作者借用了一幅革命老照片作为对象,但他的视觉体验是别样的,一般习惯于着力刻画的主体人物被作者有意虚化了,背景的党旗以及画面前方的道具却得到了清晰呈现,加上近似舞台式的灯光效果、单纯的色调,让观众与作者一起体会了岁月的流逝和心中信仰的永恒;作品《丰碑》中除了屹立在山巅的一个历经风雨的独轮车,再没有任何情节的描述,但这种把独轮车符号化的象征手法,恰到好处地把小车背后的老区人民以隐含的方式植入了观众内心;《小院春秋》借用了全景式构图,以近似蒙太奇的流动感讲述了小院中正在酝酿着的一出年戏,生旦净末丑的行头与现代着装的混杂,不断提醒观者留意到时代的变化与发展;沈光伟的《沂蒙山好地方》突破了传统的花鸟画构图,将沂蒙特产以九宫格的形式分隔呈现,犹如视觉的“沂蒙山小调”。特别值得一提的是《沂蒙六姐妹》的创作,六姐妹以拥军支前的事迹闻名,她们既是一个个鲜活的生命,更是与“红嫂”一样成了千万个老区的集体缩影。在总体构思上,该作品由12位作者以油画和国画两个系列展开:油画塑造六姐妹的老年形象,国画展示六姐妹的青春风采,各完成系列肖像作品6幅。两个系列都采用站立式构图,油画以雄浑的山景和日常的村舍为背景,以隐喻和象征的方式达到人物与背景的融合。国画则以不同的道具来指代当年的革命生活场景,点化出人物特有的革命底色。两组画从平易中见崇高,在质朴中显出刚强。

《沂蒙六姐妹·组画》 张淳大宝 杨庆义 张新文 沈童 徐勇 郭红建(集体创作)210cm×105cm×6 布面油画 2015 年

第三是新的形式、材料和语言。随着时代的发展,视觉的机器从化学到数字,几乎替代了过去人手创作的图像,从而得出一种新的诗意及对视觉艺术的整体重组。而将当代的视觉路径用于主题性创作,之前是鲜有尝试的,因为此类作品对于背后精神价值的挖掘方式不像图示化来得那么直接,而更多的是从艺术本体出发诉诸视觉本身的思考。本次展览上除了传统的国画、油画、版画、水彩等画种,综合材料以及实验性作品也占据了不少份额。《我的姥姥》吸收了文本艺术的特点,将历史的文献与文字图像化;《新山乡巨变》以凝重的综合材质来体现城市工业化进程的痕迹;《三月》以手绘拼贴的方式把沂蒙的春天印象在碎片化的形象中重新构建组合;《强哥和他的机器》《沂蒙2016》可以算是新水墨技法的尝试;而《沂蒙红》《源远流长》则大胆地把刺绣、鲁锦等民间工艺巧妙地运用到创作中。当然,这类作品的价值远不止是对于材料的探索,其中反映出的山东新一代创作群体的思路走向,这对这个群体的艺术观念的拓宽具有长远意义,在某种程度上甚至可以解读为山东未来艺术的前奏和伏笔。

《秋风瑟瑟》王克举 180cm×200cm 布面油画 2015年

一个地区艺术风格的形成绝非偶然,深厚的齐鲁文脉传统与今天的人文环境造就了山东美术作品淳朴、平实、厚重、大气的地方特色。早在20世纪80年代初,山东的风土人情画展曾在全国轰动一时,朴素的画风和浓郁的生活气息使得当时的人们如遇到一股清泉。应该说,是社会发展的进程选择并推动了山东绘画艺术近几十年的发展。今天,山东艺术家再一次以主题性创作集体亮相,在“回望历史”和“亲历时代”的时空变换与文化碰撞中,让当代人在沂蒙主题的艺术作品中感受、感悟到民族精神和人民力量的生生不息,更加证明了在当代文化土壤中、在真实的生活中重新建构和活化优秀传统的重要性。在“守正”中找到有利于当下山东美术发展的文化源,并且能够“出新”,这才是使传统保持生命力的关键。

(原载于《美术》2017年第2期)

(特约编辑:李豆)