图像与历史研究专题 | 秦泰山刻石嘉庆二十年重出后拓本新论

独家抢先看

编者按

本栏目文章来自山东省一流本科课程《美术批评方法与实践》结课作业和专业实践课成果,主要分为“沂蒙题材美术研究”、“艺考之路”、“山东美术史论研究”、“非物质文化遗产研究”、“图像与历史研究”、“艺术家个案研究”等多个专题系列。

秦泰山刻石嘉庆二十年重出后拓本新论

作者:宋松 烟台市博物馆 指导教师:沈颖

泰山刻石为公元前二一九年秦始皇东巡时所立,原在山东泰安泰山山顶,故名。刻石四面环刻秦始皇及二世诏书,篆书,传为丞相李斯手笔。泰山刻石与琅琊台刻石是现在仅存的两块秦代碑刻原石。

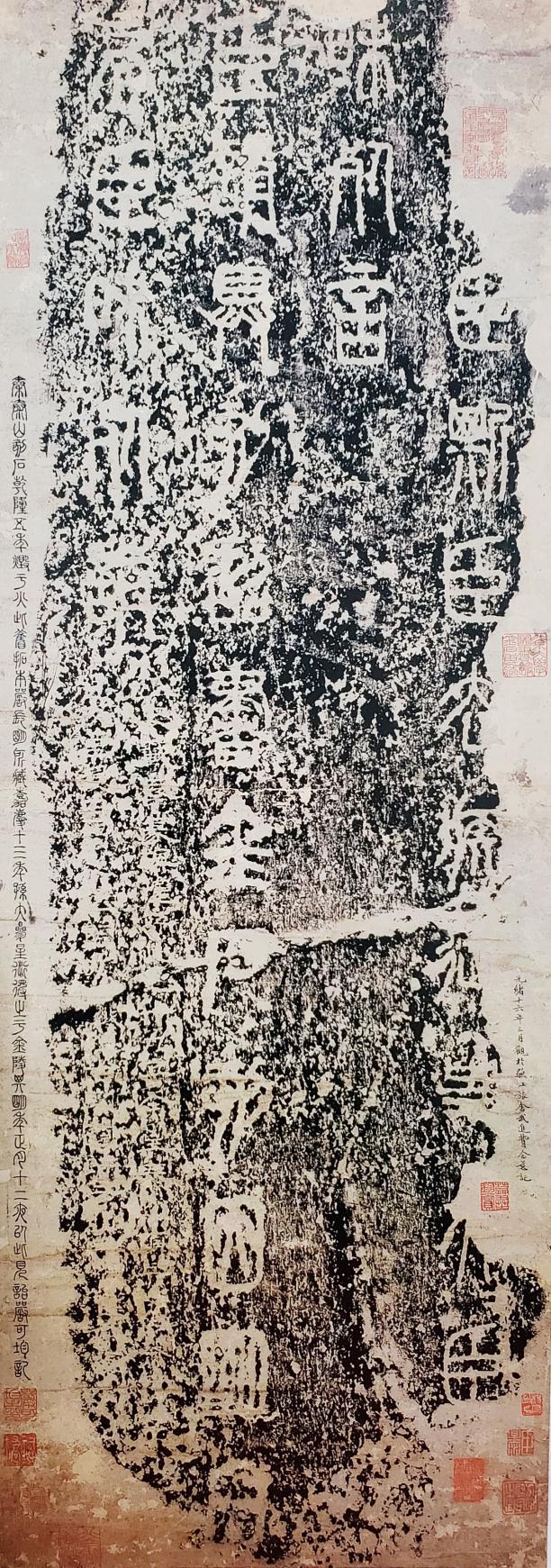

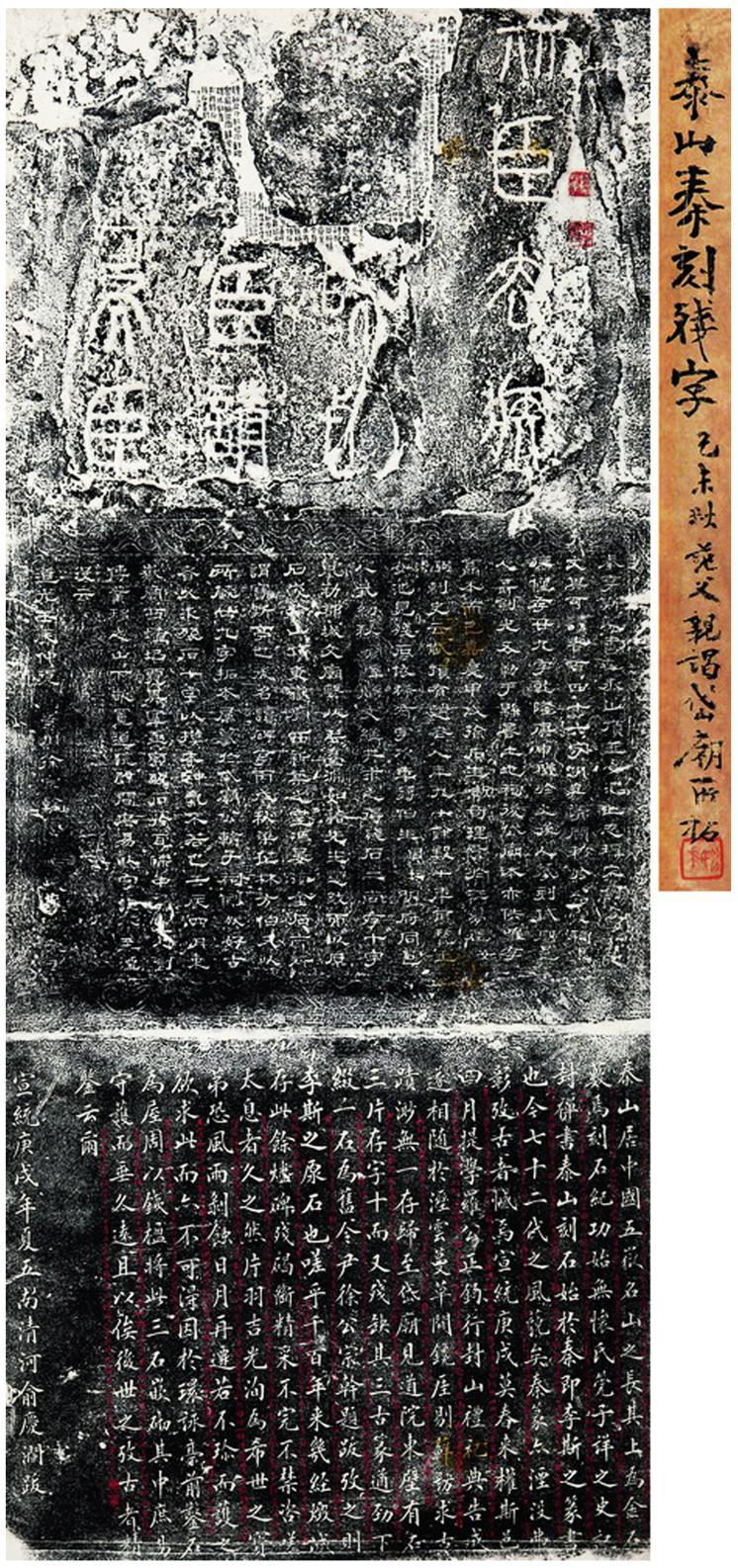

泰山刻石自竖立起至今,饱经沧桑,刻石字数及形制变化较大。北宋末年,汶阳刘岐两次亲登泰山,考察并传拓刻石得二百二十余字,之后原石不知何时毁佚。明代末年,北平许氏搜得残石后置于碧霞元君祠。此时刻石残存二十九字,许氏并刻隶书跋两行。清乾隆五年(一七四〇年),碧霞祠失火,刻石再次遗失。嘉庆二十年(一八一五年),蒋因培等人在碧霞祠旁玉女池中发现两片残石计十字,后置于岱顶东岳庙亭中。道光十二年(一八三二年),东岳庙西墙倒塌,道士刘传业在瓦砾中寻得残石后移到山下岱庙中,崇川徐宗干加刻题跋。光绪十九年(一八九三年),刻石被盗,知县毛蜀云下令封城严加搜查,后在一石桥下发现并重置于岱庙内。宣统二年(一九一〇年),知县俞庆澜在岱庙环咏亭前凿石为屋并新刻题跋,把残石、徐宗干跋及新刻跋一并砌于石屋内。民国十七年(一九二八年),岱庙改为市场,其中“环咏亭、雨花道院废为旅馆、澡堂,古刻石碣,凿为石料”,俞庆澜所凿“石屋”亦受影响。后有人在岱庙东御座修建了一门楼式碑龛,将残石、徐宗干跋、俞庆澜跋自上而下镶嵌其中,至今仍保存在原地(图一、二)。另碑龛后方还嵌有一块嘉庆二十一年(一八一六年)王家榕题跋刻石(图三)。

图一 泰山刻石现状

图二 泰山刻石残石及题跋进景

图三 王家榕题跋

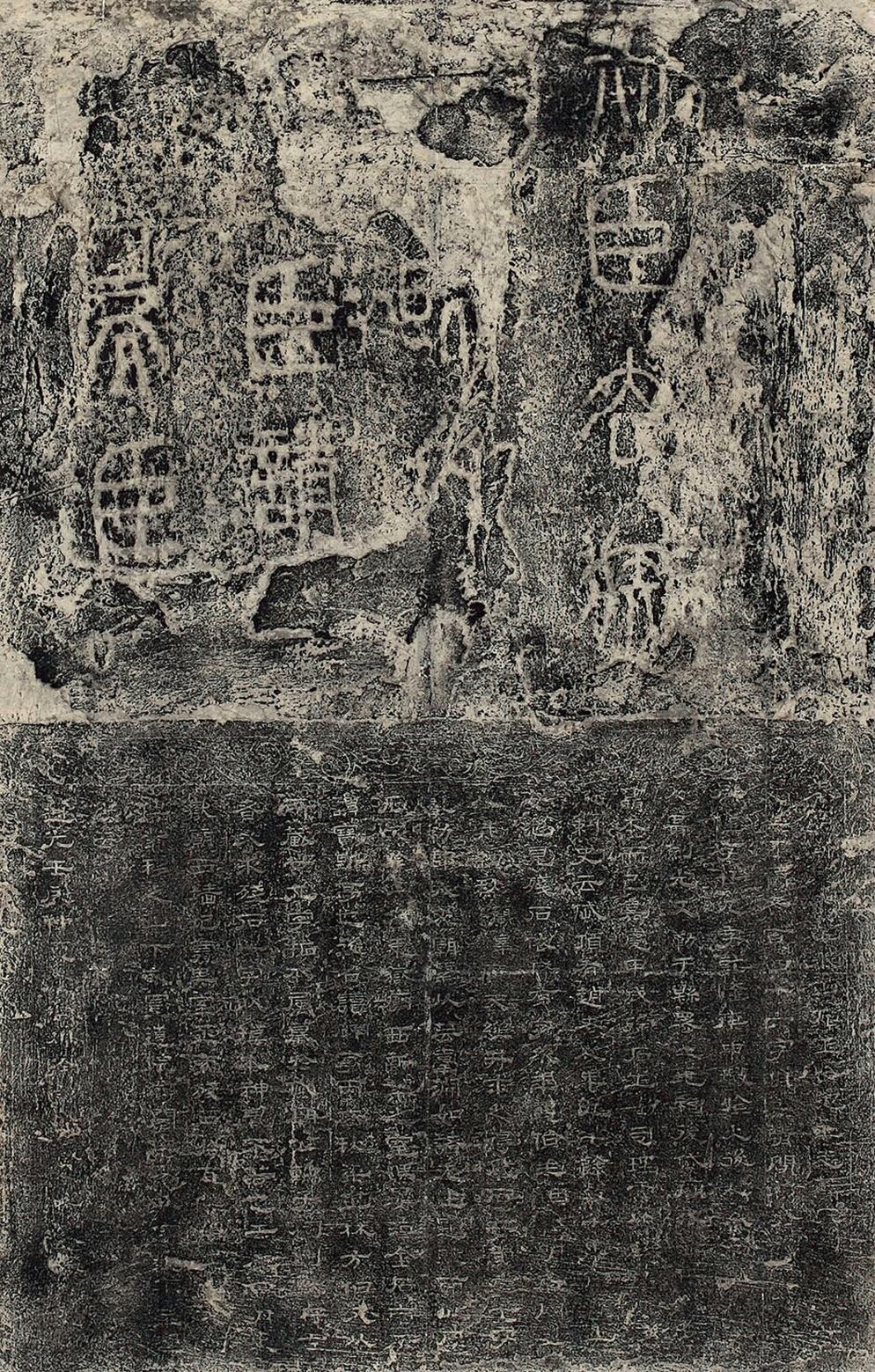

目前所见泰山刻石传世最早拓本有二,皆为宋拓,一存一百六十五字,一存五十三字,现均藏于日本。明末清初拓本为二十九字本(图四),又有未刻许氏跋和刻许氏跋、未断和已断之分。对于清嘉庆二十年刻石重出后的拓本,有关碑帖鉴定论著多有十字与九字之别。王壮弘先生《增补校碑随笔》云“十字拓本见六舟僧藏,‘斯’字‘其’部下一长横尚存乃初拓本,晚拓即泐,通篇字划也较晚拓稍肥。此石近拓只残存九字。”张彦生先生《善本碑帖录》载刻石嘉庆二十年重出时存十字,道光壬辰(即一八三二年)徐宗干刻跋后稍旧拓本首斯字左第二横笔可见。仲威先生《中国碑拓鉴别图典》中的观点与王氏基本相同,认为嘉庆以后至宣统二年间的拓本为“十字本”。初拓“十字本”之“斯”字“其”部下半长横画尚存,晚拓即泐,通篇字画也较晚拓稍肥。宣统二年时又损一字,存九字,故称“九字本”。宗鸣安先生《碑帖收藏与研究》也称残石如今仅剩九字可识。

图四 北京大学图书馆藏本

总体看来,学界一般将泰山刻石拓本分宋拓、明末清初拓、嘉庆二十年至宣统二年间拓、宣统二年以后拓等几种类别。前两类拓本版本较为清晰。嘉庆二十年至宣统二年间拓本为“十字本”,初拓“十字本”之“斯”字“其”部下半的长横尚存。宣统二年以后拓本为“九字本”。笔者通过对比分析数种泰山刻石嘉庆二十年重出后拓本,却发现事实情况有别于各家之言,应另当别论,现具体讨论如下。不妥之处,敬请方家批评指正。

一、泰山刻石“十字本”与“九字本”及其相关问题研究

泰山刻石于嘉庆二十年在玉女池中重新发现时仅存两片残石,共十字。一片存字一行,行四字,为“斯臣去疾”(以下简称“四字石”);一片存字三行,行二字,为“昧死”、“臣请”、“矣臣”(以下简称“六字石”)。日本台东区立书道博物馆藏有蒋因培嘉庆年间手拓本(图五)。此本为梁章钜旧藏并题“常熟蒋伯生(即蒋因培)从玉女池中搜得拓寄”,可知为蒋因培发现残石后的早期拓本。“四字石”之“斯”字上部大损存半字,“臣”字完好,“去”字稍损,“疾”字基本完好。“六字石”的“臣请”、“矣臣”四字完整,“昧死”各存半字。“昧”字左部“日”字右上损,内部中横原作点,此时已泐为横,“未”字仅存中竖下部及撇画,右侧捺画笔势可见;“死”字存左部小半。由此可知,刻石在嘉庆二十年重出时所存“十字”中,“斯”、“昧”、“死”各存半字或小半,“去”字稍损,余六字笔画完整。笔者曾赴泰安岱庙东御座观察原石,见当前刻石仍存十字,且刻石表面平整,未有剜刻痕迹。结合山东石刻艺术博物馆藏近年拓本(图六),笔者发现字迹完损程度与嘉庆年间相比无大变化,稍有不同是“昧”字中竖末端微损,“死”字左部右侧微泐,“请”字左部“言”字左侧笔画稍损,并非他人所言刻石现仅存“九字”。而只有“九字”的拓本的确存在,笔者所见一纸拓本即属此种(图七)。该拓“六字石”的“死”字不可见,余九字。这种拓本字数变化的现象是何种原因造成的呢?笔者初步推测应该与泥灰粘补刻石导致笔画遮盖有关。刻石重出后不久即被嵌入亭中,之后或因墙塌亭废、搬迁移动,或因被盗,残石又被多次砌于墙上或碑龛之中。由于残石较小且当时用于粘合的材料只有泥灰,匠人在修砌过程中很容易操作不当将泥灰填抹到靠近刻石边缘存有笔画的地方,导致“死”字看似消失,“十字”变成“九字”。“死”字被泥灰遮盖时的拓本可称“死”字被封本。而在之后某次修缮中,时人将之前被封住的“死”字笔画重新剔出,“九字”又变成“十字”。因此,泰山刻石现存“九字”之说当属误断,实际仍存“十字”。

图五

图六

图七

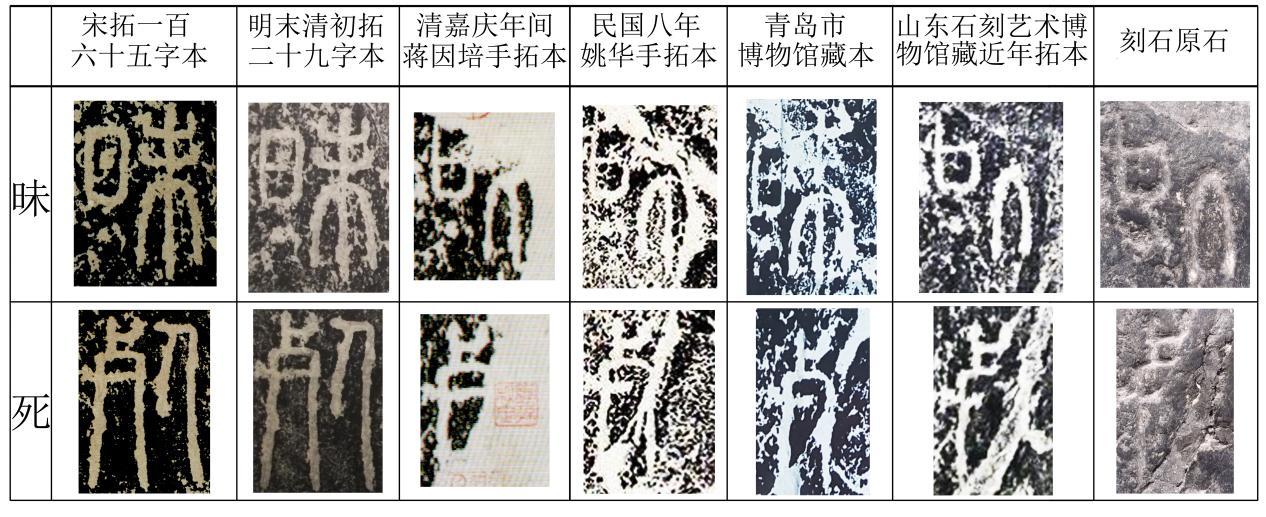

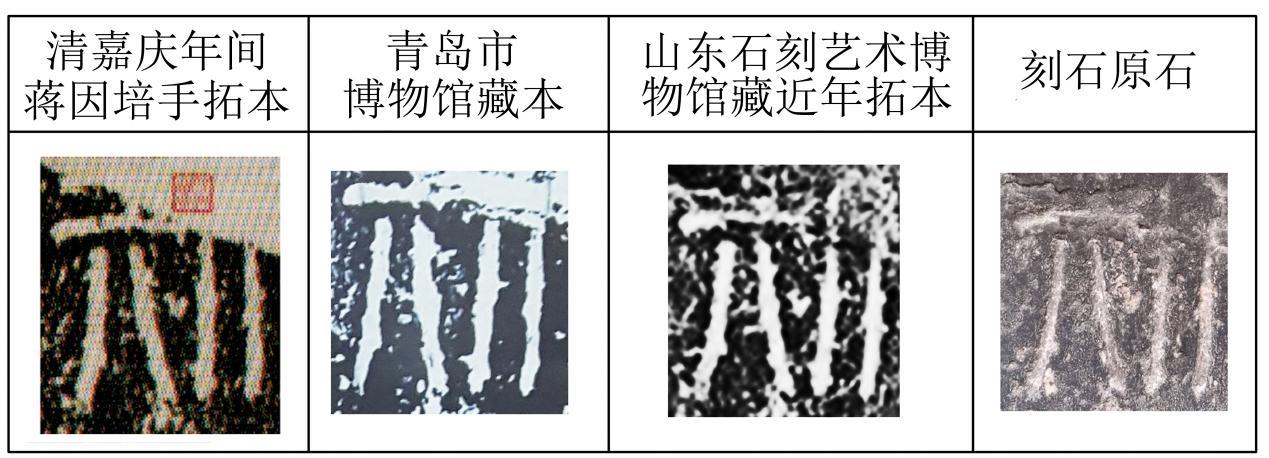

笔者曾见一纸姚华手拓并题跋的泰山刻石拓本,残石并徐跋、俞跋皆在,并有“泰山秦刻残字,己未秋茫父亲谒岱庙所拓”题签(图八)。题签者“茫父”即姚华,“己未”为民国八年(一九一九年)。该拓存十字,与嘉庆年间蒋因培拓本相比,六字石“昧死”之“死”字左部竟是完整。笔者又于青岛市博物馆见一纸拓本,此拓亦存十字,“死”字面貌同于姚华手拓本,另“昧”字右部“未”字两横笔、竖画上半及捺画重现,成为全字(图九)。此拓有残石及徐宗干题跋,俞庆澜题跋未拓,但可见俞跋上部文字痕迹。估计当时碑贾可能欲将其冒充早本,故意舍弃俞跋不拓,但仍不能掩盖实为宣统二年后拓本的事实。类似青岛市博物馆藏本,一九二六年日本出版的《书道宝鉴·神品百碑》称之为“近拓十字”,这也是目前所见较早公开的以“十字本”相称的拓本资料。笔者将姚华手拓本和青岛市博物馆藏本与各期拓本及原石校对,却发现问题所在(图十)。宋明拓本“昧”字右部两横笔圆润自然,笔画中段略微下弧;青岛市博物馆藏本“昧”字右部首横向右上倾斜,第二画直接简化作一短横。宋明拓本“死”字左部第四笔转处微方,竖画流畅;姚华手拓本和青岛市博物馆藏本第四笔转处明显偏圆,且笔画断断续续,笔道不顺,中间接痕明显。综合判定,两种拓本的“昧”字右部“未”字左下以外部分和“死”字左部右下笔画皆非原刻,而是后人出于某种原因在原石文字残缺处的泥灰上补刻而成,且字画拙劣。笔者另见一本的两残石位置及四周灰痕与姚华手拓本和青岛市博物馆藏本一致,而 “昧”、“死”二字保存状况根嘉庆二十年重出时基本相同,未有增添的笔画,应属于残石未补刻时的拓本(图十一)。综合以上分析,泰山刻石在某一阶段存在补刻文字笔画的现象,推测起初六字石之“昧”、“死”二字均未补刻,后有人添加了“死”字左部右下部分,最后又将“昧”字补成全字。没有任何补刻文字的拓本可称为“昧、死”未补刻本,姚华手拓本可称为“死”字补刻本,青岛市博物馆藏本可称为“昧、死”补刻本。现在不见补刻笔画,可能在刻石后期的维护与修复中已将其抹去。

总之,泰山刻石自嘉庆二十年重出至今,所存字数无变化,共十字,其中 “斯”、“昧”、“死”三字存半或小半,“去”字稍损,余六字完好。个别拓本中不见“死”字,是因该字曾被泥灰掩盖,并非原石笔画损去。一些“死”字左部或“昧”字完整者拓本,“死”字左部右下笔画及“昧”字右部“未”字左下以外部分乃后人补刻为之。

图八

图九

图十 “昧”、“死”二字各期拓本及原石对比

图十一

二、泰山刻石嘉庆二十年重出后拓本版本探讨

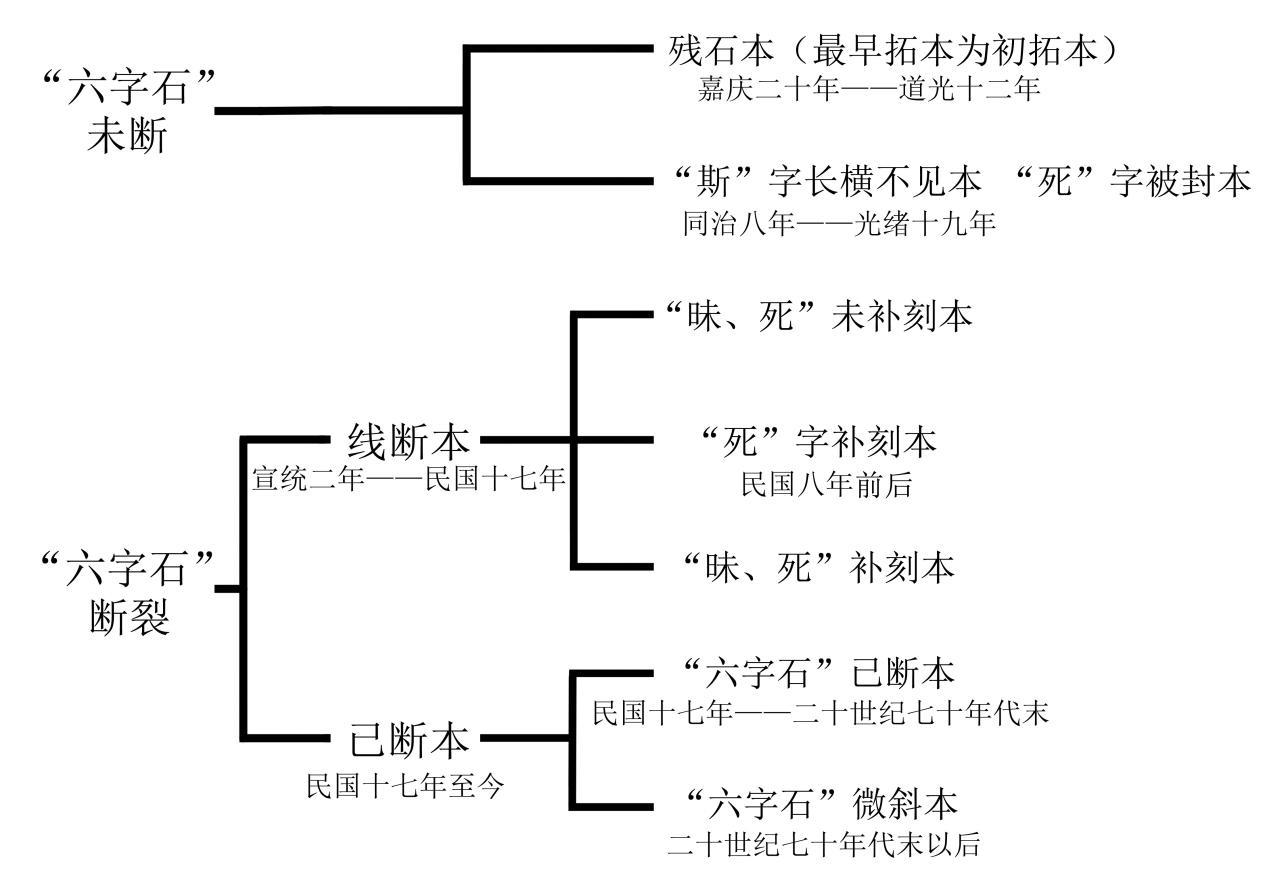

泰山刻石在嘉庆年间重新发现至今曾多次移动,残石在每一次拼合修缮后的位置都不可能与前期完全相同,导致拓本面貌各异。在碑帖研究中,碑刻实物发生破坏、断损或位置变化是划分拓本版本的重要依据。笔者发现某些拓本的“六字石”之“臣请”二字左侧有裂痕,“臣请”、“矣臣”两行间的行距略有不同,原石目前可见明显的裂痕及粘合痕迹,故确定该石曾发生过断裂。据此,可将嘉庆二十年重出后的拓本初步划分为“六字石”未断和断裂两大类。

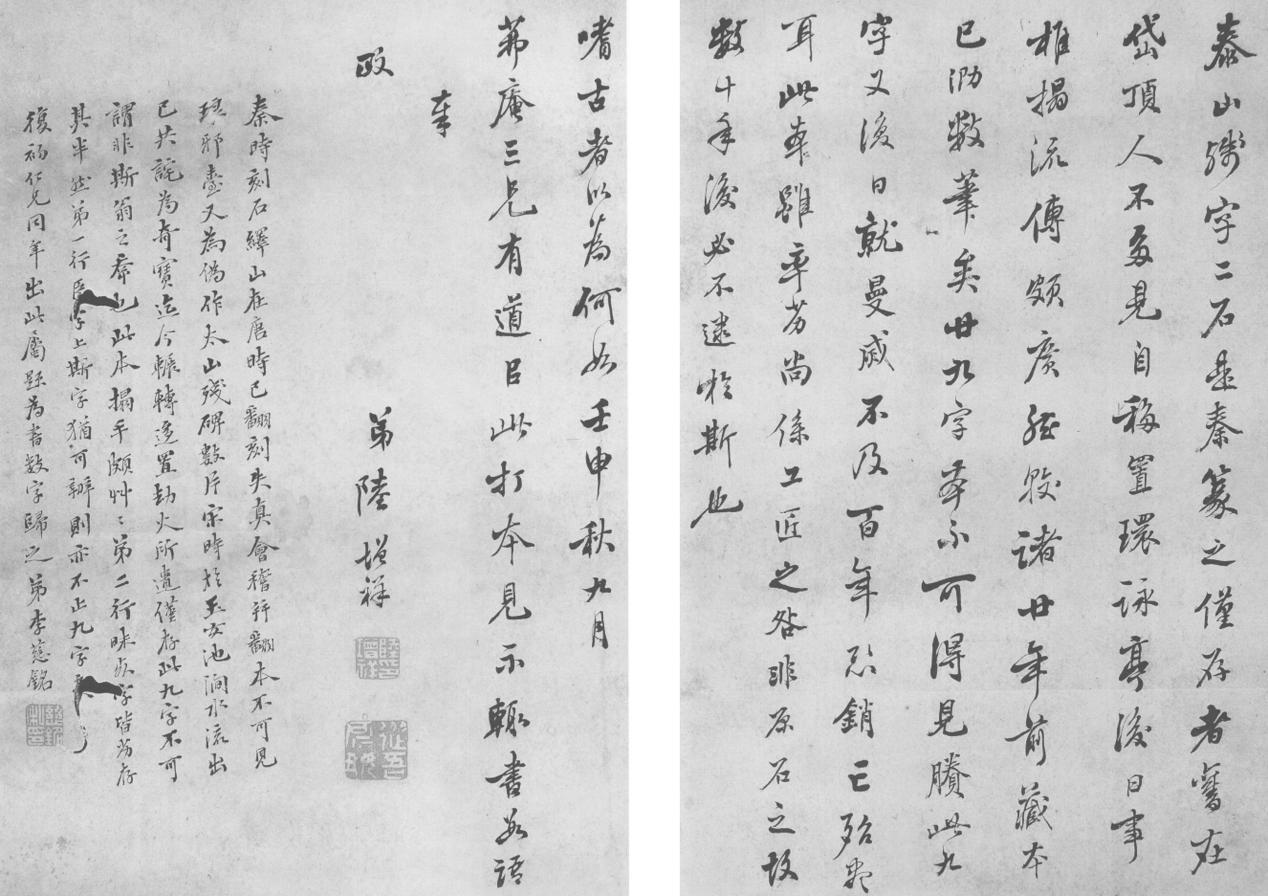

泰山刻石于嘉庆二十年重出后至道光十二年四月间的拓本均是在山上玉女池取出后或在东岳庙亭中拓制,仅有两片残石且无后人题跋,这类拓本可统称为“残石本”,此时“六字石”的“臣请”二字左侧完好无裂痕。最早阶段拓本即为刻石重出后初拓本,以往对于初拓本的判断,诸家多以“斯”字“其”部下半长横尚存为标准,晚拓即泐。笔者观察原石及近拓本却见该长横依然存在,原石未见剜挖痕迹,笔画起笔圆润,微向上弧,其历代多种拓本形态基本相同(图十二)。由此可以判断,“斯”字“其”部下半长横自嘉庆二十年至今保存完好未泐损,原初拓本的判定标准有误。梁章钜所藏嘉庆年间蒋因培手拓本是刻石重出后的早期拓本,初拓本应以此为参照,其标准是两残石边缘明显,四周光洁无灰痕,“昧”字上方无字部分清晰可辨,无徐宗干及俞庆澜题跋。

图十二 “斯”字各期拓本及原石对比

清人严可均在《铁桥漫稿》卷八《书秦泰山刻石残碑后》云蒋因培“得残石二枚,凡十字,嵌之石壁与唐纪泰山铭附近,且筑亭于旁,拓两纸寄余”,后提及八年前曾获一纸严长明藏旧拓泰山刻石,今又得到残石本而生发感触。《铁桥漫稿》卷九《泰山刻石》载严可均获严长明藏本的时间是嘉庆十四年(一八〇九年),故严可均得到蒋因培所赠残石拓本为嘉庆二十一年(一八一六年),这也证明残石从玉女池中取出后不久便置于东岳庙“读碑亭”内。梁章钜题跋本虽然无法确定是从玉女池中取出后未入东岳庙亭内所拓还是置于亭中的早期拓本,但定为初拓本是无疑的。另外,笔者曾过眼多种与梁章钜题跋本面貌一致的“残石本”,它们都可以划入初拓本范畴。这些拓本与梁章钜题跋本可能为残石发现初期所拓,也有可能原石砌入东岳庙亭内后至道光十二年间保存状况较好,期间制作的拓本与早期本无太大差异。

相关著录中提到的“斯”字“其”部下半长横不可见的拓本也是存在的。例如,中国国家图书馆藏陆增祥、李慈铭题跋拓本即“斯”字“其”部下半长横不存,仅余横下两点(图十三)。该长横不可见应与“死”字被封本之“死”字不见的原因相同,皆是泥灰粘补刻石所致。其过程也是起初笔画完整可见,后被泥灰遮盖,而后又重新剔出。“斯”字长横被泥灰封住的拓本可称“斯”字长横不见本。

图十三

清道光十二年,泰山刻石的两块残石被移至山下岱庙中,并与后人题跋粘合在一起。之后的拓本中仍有“六字石”未断裂的版本, “斯”字长横不见本和“死”字被封本属于此类。国家图书馆藏“斯”字长横不见本上的陆增祥题跋云:“泰山残字二石是秦篆之仅存者,旧在岱顶,人不多见。自移置环咏亭后日事椎搨,流传颇广,然较诸廿年前藏本已泐数笔矣……”(图十四),书写日期为“壬申秋九月”,即同治十一年(一八七二年)九月。陆氏提到的泰山残石移置环咏亭一事也在其《八琼室金石札记》中得到了印证。《札记》言“石旧在岱顶东岳庙之宝斯亭,道光壬辰移置山下道院壁间,同治己巳复移之环咏亭,于是日事捶打不可复久矣……庚午秋复得此本,较诸前廿年所蓄拓本又泐数笔”。不难看出,陆氏在庚午秋即同治九年(一八七〇年)秋复得拓本及同治十一年题跋本与其廿年所蓄拓本相比皆泐损数笔。笔者推测两拓本的文字保存状况应该一致,属于同一版本。另外,《札记》还明确了刻石于“同治己巳”即同治八年(一八六九年)从山下道院壁间移到环咏亭的时间。陆氏认为从此时起刻石日事传拓且拓本广泛传播,也正因为捶打过度造成了文字的损伤。前文已经提及,陆氏题跋本属于“斯”字长横不见本,该拓本较嘉庆间刻石重出后初拓相比的确看似有“泐损”的情况。另外,目前尚未有同治八年至同治九年间刻石再次移动的史料。通过上述分析,刻石于同治八年从道院移至环咏亭,之后大规模传拓,拓本流传较广,且泥灰遮盖文字笔画致使人们误以为刻石泐损。今上海嘉树堂藏有一纸汪大燮旧藏“斯”字长横不见本,上有吴大澂题记,曰:“光绪十二年嘉平月,登泰山,归至岱庙,访秦刻石残字。时以薄暮,手拓此纸,寄呈廉生太史鉴定。吴大澂”(图十五)。可知此为吴大澂于光绪十二年(一八八六年)十二月亲拓并赠王懿荣之物,其面貌与国家图书馆藏陆增祥、李慈铭题跋本一致。泰山刻石曾在光绪十九年被盗,残石追回后的拓本特征定与前期不同。现在所见文献中亦没有光绪十二年至光绪十九年刻石位置变动的记录,再结合陆增祥所载的同治八年残石移置环咏亭一事,“斯”字长横不见本的版本年代范围应在同治八年至光绪十九年的时间段内。

图十四 国家图书馆藏本之陆增祥题跋

图十五

“六字石”断裂的拓本可按照裂痕大小分为“线断本”和“已断本”两小类。线断本指“六字石”上“臣请”左侧已见细微裂痕然尚未完全断裂的拓本,此时裂痕基本不伤及文字笔画,裂痕间也不见粘合痕迹,前文提及的“昧、死”未补刻本、“死”字补刻本和“昧、死”补刻本皆属于此类版本。泰山刻石于宣统二年连同两块题跋被一起嵌入环咏亭前石屋内,直至民国十七年环咏亭被废,期间没有位置挪移及修缮,姚华在民国八年手拓的“死”字补刻本恰好在此时间范围内。综合判定,“六字石”线断本的版本年代在宣统二年至民国十七年间。已断本即 “六字石”完全断裂后的拓本。已断本的“臣请”右侧裂痕明显,裂隙内有泥灰粘合痕迹,“请”字左部的“言”字左侧笔画微泐(图十六)。致使“六字石”完全断裂应与民国十七年国民党山东政府拆除环咏亭有直接原因。“已断本”的旧拓与近拓相比,“臣请”左侧裂隙及粘合痕迹差别不大,然刻石位置却稍有不同。旧拓“六字石”作水平状,可称“六字石”水平本;近拓“六字石”微有倾斜,可称“六字石”微斜本。这表明两种已断拓本亦不属同一版本。笔者在岱庙内的史料宣传版上见一幅拍摄于一九五九年的泰山刻石旧照,残石上尚有未取下的拓片。明显看出当时碑龛的砌筑形式与今天不同,且 “六字石”呈水平状。近期,泰安市博物馆耿波主任告知在二十世纪七十年代末期曾对泰山刻石进行过一次小规模修缮,期间对两残石重新拼合,进而造成了拓本的细微差异。“六字石”水平本与“六字石”微斜本可以此时间进行版本年代划分。

图十六

综上所述,泰山刻石在嘉庆二十年重出后的拓本版本目前可分为“六字石”未断和断裂早晚两大类。“六字石”未断拓本有“残石本”、“斯”字长横不见本和“死”字被封本三种。“残石本”为道光十二年之前的山上拓本,最早阶段的初拓本两残石边缘明显,四周光洁无灰痕,“昧”字上方无字部分清晰可辨,无徐宗干及俞庆澜题跋。“斯”字长横不见本和“死”字被封本是道光十二年后的山下岱庙中拓本,这两种拓本的“六字石”大致位于“四字石”左侧中间部位。“斯”字长横不见本的年代在同治八年至光绪十九年间。“六字石”断裂后的拓本可分为“线断本”和“已断本”两小类。线断本有“昧、死”未补刻本、“死”字补刻本和“昧、死”补刻本早晚三种,其版本年代在宣统二年至民国十七年间,“死”字补刻本约在民国八年前后。线断本的时代范围也证明“死”字被封本年代必在宣统二年之前。已断本可分“六字石”水平本和“六字石”微斜本早晚两种,“六字石”水平本在民国十七年至二十世纪七十年代末之间,“六字石”微斜本为二十世纪七十年代末以后的近拓及新拓本。断裂的“六字石”通常位于“四字石”左侧下方位置,与未断时相比有下移趋势。另外,三种“线断本”和“六字石”水平本多弃拓俞庆澜题跋,应是当时拓工及碑贾欲冒充宣统二年之前的早期拓本而故意为之。(各类拓本版本划分详见图十七)

图十七

三、余论

泰山刻石在嘉庆二十年重出至今,其位置和形制变动次数较多。刻石在每一次移动后,拓本面貌都会与前期有所不同。另加之工匠修缮不当及后人补刻等情况,致使拓本版本复杂多样。本文纠正了学界长期以来对泰山刻石的若干错误认识,明确了刻石字数且分析了字数变化的原因,另重新确立了刻石重出后初拓本的判定标准并初步建立了拓本版本的基本框架,然而还有很多问题有待解决。一方面,本文虽收录了多种拓本,但也可能会遗漏某些版本。如刻石在道光十二年移置山下道院间,同治八年复移置环咏亭;光绪十九年刻石被盗,宣统二年俞庆澜看到时已再次被嵌入道院东壁之上。这两个阶段的拓本尚不清楚,“死”字被封本或为其中之一。另一方面,拓本版本框架虽然建立,大体的早晚关系也基本理清,但像三种线断本的绝对年代暂无法确定,这需要日后通过更多的纪年题跋拓本及相关金石文献进一步梳理研究。

附记:

山东石刻艺术博物馆杨爱国副馆长、泰安市博物馆耿波主任为本文提供了相关资料,泰安李绪杰先生、上海陈郁先生、潍坊王启亮先生慷慨应允使用其藏品图片,在此表示诚挚感谢。

徐宗干题跋:秦李斯篆书,在泰山顶玉女池上,志称宋刘跂摹其文,其可读者百四十六字。明嘉靖间移于碧霞祠东庑,仅存廿九字。乾隆庚申毁于火,后人摹刻岱庙,邑人聂剑光又勒于县署土地祠后。岱庙本亦佚,唯存聂本而已。嘉庆甲戌,徐石生鈖司理言于汪梦厓汝弼刺史云岱顶有赵老人年九十余,数十年前甃玉女池,见残石依稀有字。次年蒋伯生因培明府同邑人柴纫秋兰皋广文缒井求之,得残石二,尚存十字。摹勒郡城文庙,系以芸台、渊如诸先生题跋,而以原石嵌于山顶东岳庙西新筑之室。冯晏海金石索所谓宝斯亭也,后名读碑亭。丙戌秋,梁芷林方伯又以所藏廿九字拓本属摹于岱庙公输子祠侧,然好古者必求残石十字,以摸(摹)本神气不若也。壬辰四月东岳庙西墙圮覆其室,亟索残石于瓦砾中,属道人刘传业移之山下,嵌置道院壁间,庶易以守护不至湮没云。道光壬辰仲夏,崇川徐宗干识,阳城张荐栥书。

俞庆澜题跋:泰山居中国五岳名山之长,其上为金石薮焉,刻石纪功始无怀氏,筦子详之。史记封禅书泰山刻石始于秦,即李斯之篆书也,今七十二代之风貌矣。秦篆亦湮没弗彰,考古者憾焉。宣统庚戌莫春来权斯邑,四月提学罗公正钧行封山礼,祀典告成,遂相随于湿云蔓草间,镵崖剔藓访求古迹,渺无一存。归至岱庙见道院东壁有石三片,存字十,而又残缺其三。古篆遒劲,下缀一石为旧令尹徐公宗干题跋,考之则李斯之原石也。嗟乎!千百年来几经毁灭,存此余烬。碑残碣断,精采不完,不禁咨嗟太息者久之,然片羽吉光洵为希世之宝。弟恐风雨剥蚀,日月再迁,若不珍而护之,欲求此而亦不可得,因于环咏亭前凿石为屋,周以铁楹,将此三石嵌砌其中,庶易守护而垂久远且以俟,后世之考古者精鉴云尔。宣统庚戌年夏,五南清河俞庆澜跋。

王家榕题跋:秦碑向存廿九字,自碧霞宫焚碑失所在。嘉庆乙亥蒋大令伯生因邑人柴兰皋搜得残石二于玉女池,仅存十字。丙子夏五登泰山,宋锦山、广文为述其事,并观残石及诸公题识,聊复效矉(颦)。访古因耆旧,临池意渺然。零星两片石,卓越二千年。体变周宣后,功垂汉武先。祗今题勒富,谁共此留传。泗水王家榕。

(按:据徐宗干跋,泰山刻石重出后不久即“嵌于山顶东岳庙西新筑之室”,同时蒋因培又在“郡城文庙”摹刻一石并“系以芸台、渊如诸先生题跋”。王家榕在题跋中提及观“诸公题识,聊复效颦”,这里的“诸公”应该即是阮元、孙星衍等人,同时他也将自己的跋文、诗作附于“诸公”跋语之后。道光八年刊印的《泰安县志》卷十一《艺文志》之《重获李斯石刻残字》中便详细记录了汪汝弼、孙星衍、王家榕等人题跋,并明确“以上诸跋石存文庙”。民国十七年《重修泰安县志》亦提及摹勒刻石一事,同时详细记录了“系以阮元、廷璐、余清阳、孙星衍、陈预、郭麟、孙原相、王家榕诸公题跋”。不难看出,王家榕的跋文、诗句虽是为赞颂泰山刻石而作,但起初与蒋因培摹刻本一起置于文庙。现在王家榕题跋砌在碑龛之后,必是后人从文庙中取下并移至于此。宣统二年,俞庆澜在修缮时仅见徐宗干题跋,而对王家榕题跋只字未提。对于如此重要的石刻,俞庆澜绝不会视而不见,弃之一旁且无任何记录。这只能表明当时王家榕题跋尚未与残石及徐宗干题跋置于一处。至于王家榕题跋具体的移嵌时间,应该在民国十七年环咏亭废弃后重修碑龛之时,从此之后至今未有变动。)

本文原载于2020年第3期《书法丛刊》杂志。

(特约编辑:李豆)