老宋漫语 | Unbearable Prague

独家抢先看

Prague是为数不多我一直心心念念想去看看的欧洲城市。

很多年前,偶然听到曲子《Vltava》,让我知道了捷克的Vltava河。

后来才知道,《Vltava》是Smetana《Má vlast(我的祖国)》组曲的第二乐章。Smetana以音乐描绘了Vltava河流从源头到Prague的壮丽画面。

《Má vlast》与我们的《黄河大合唱》似有异曲同工之处,两者都在民族存亡之际,用音乐替代枪炮进行「文化抵抗」,其中的《Vltava》曲子又常被称为捷克 “第二国歌”。

Vltava河长约430公里,发源于南部的Šumava,流经Prague——也就是Smetana在《Má vlast》的第一乐章中讲述的那座城堡。

最终,Vltava河在Prague以北的Mělník汇入Labe河。

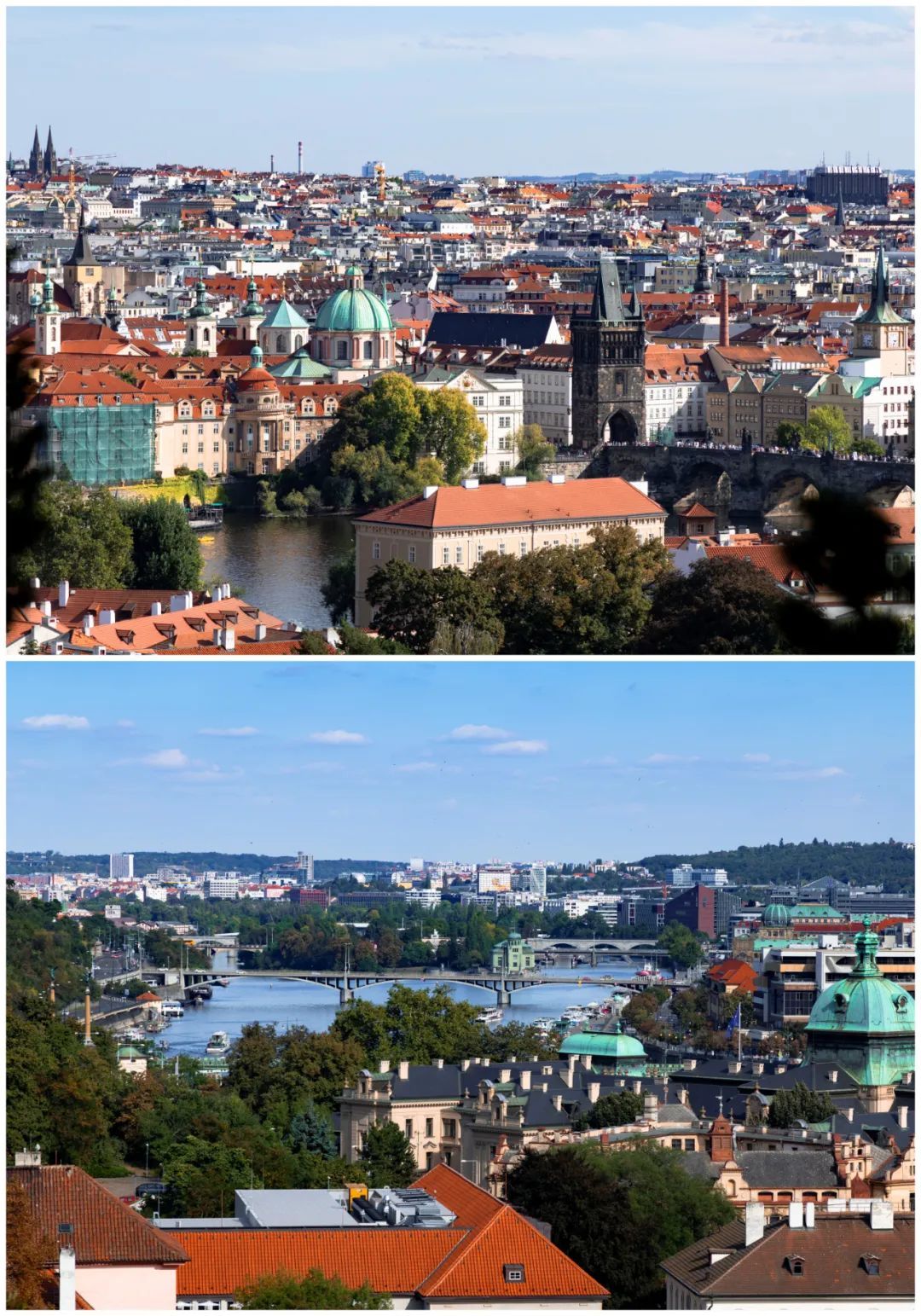

就像黄河之于华夏民族,Vltava是捷克的母亲河,也是Prague的景观的核心,更是这座城市的灵魂。

说到Prague的城市地标,Charles Bridge一定是绕不开的。这座 14 世纪的哥特式石桥横跨Vltava河,连接着老城与小城,桥上矗立着 30 座巴洛克雕像。

在我看来,它是Prague众多地标性打卡地之首。

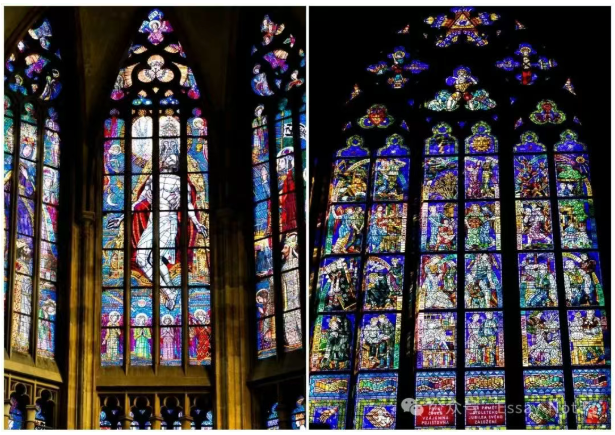

当然,还有数不尽、记不住名的教堂,以及其中绚丽多彩、非常漂亮的彩色窗画。

2002年在帝都工作时,我在街边小摊买到一张电影碟。

是《The Un-bearable + Lightness + of + Being 》,在电脑上看了几遍后,对Prague的向往愈发强烈:

那里的Charles Bridge,那里的Vltava河;

那里的人,还有那里的人成就的那些事。

不过这部电影颇具争议性,恕不赘述,不如听听与之相关的乐曲。

其实我对波西米亚、对捷克的关注,最早能追溯到1985年。

那时我在北京读Mainframe使用手册,恰逢北京展览馆有国外音像制品展览。掂量了掂量自己瘪瘪的荷包,还是咬牙买了两盒音乐磁带:一盒是早就想好的《 Swan Lake 》,另一盒是一位老先生推荐的《 From the New World 》。他说这可以作为我的第一首交响乐,当听说我不久后要去LA学习,更建议我带着它去未曾见识过的新地方, 「 会有一番特别的意义 」 。

到了LA,先从零花钱里拿出几十刀,买了个Walkman,睡前听一段。听了一段时间后,大概能感觉到《 From the New World 》第二乐章带着些思乡的味道。或许这就是音乐语言的魅力 —— 跨越国界、民族与语言,仍能传递最真切的情感。

那时便觉得,捷克人真了不起。

去年,我跟旅行团游走中东欧和巴尔干,第二站就是捷克。

但游团的日程总在赶点,自己事先做的功课也太欠火候,到头来竟对Prague没什么特别的感觉。除了看到一些曾在视频或图片里见过的地标、拍了几张照片,几乎没什么收获。

回到《 Má vlast》和《From the New World》、回到Smetana和Dvořák。

Smetana是捷克民族乐派的奠基人,被誉为「捷克音乐之父」。

19 世纪时,捷克处于奥匈帝国统治下,他与Dvořák一同通过音乐唤醒民族认同,用作品中的波西米亚民谣、斯拉夫舞曲节奏,成为捷克文化抵抗「德意志化」的象征。他的作品以鲜明的民族风格和深刻的历史情怀,成为捷克文化复兴的核心,更对东欧音乐发展影响深远。

除了宏伟叙事的《Má vlast》,我更喜欢他的《String Quartet No. 1 in E minor, From My Life》。

这是Smetana在完全失聪后创作的作品,被誉为「用灵魂听见祖国的声音」。它不仅是Smetana的音乐遗嘱,更是 19 世纪最赤裸的灵魂独白 —— 仅用四件弦乐器,就完成了从民族欢歌到个人悲剧的史诗叙述,情感强度甚至超越了《Má vlast》。

1874年,Smetana因梅毒导致听力丧失,这首曲子便记录了他从青春欢愉到失聪绝望的心路历程:青年时代的激情与理想,对波西米亚民间生活的怀念,与初恋的回忆与哀悼,以及失聪后的挣扎与幻听。

为纪念Smetana,从1946年起,每年5月12日(Smetana的去世日)都会举办Mezinárodní hudební festival Pražské jaro,音乐节以《Má vlast》拉开序幕。1961~1993年版的捷克斯洛伐克1000 克朗纸币上,就印着Smetana的头像。

而Dvořák的《From the New World》,正是当年那位老先生推荐给我的「第一首交响乐」。除了这部作品,他的经典之作还有《Cello Concerto in B minor, Op.104》和《String Quartet American》。

《Cello Concerto in B minor, Op.104》创作于美国纽约,后返回捷克修改完成。它以个人化的悲剧力量重新定义了大提琴的音乐语言,与埃尔加、海顿的大提琴协奏曲并称「三大经典」,也被视为大提琴家的「试金石」。《String Quartet American》则记录了新大陆的波西米亚乡愁,开创了跨民族室内乐的范式,用微型室内乐完成了一次跨大西洋的民族音乐对话。

Dvořák的作品既扎根于波西米亚土壤,又超越国界,成为人类共同的艺术遗产。

在捷克,他不仅是音乐家,更是民族精神的象征;在全球,他的旋律至今仍在音乐会、电影甚至流行文化中回响。他自己也说过:「《From the New World》不仅是美国的、全世界的,更是捷克的。」

这与他走出波西米亚的经历不无关系 ——1892到1895年,他受邀担任纽约国家音乐学院院长,期间创作的《From the New World》,正是斯拉夫与北美文化的合璧之作。

Dvořák曾说: 「 我在波西米亚的乡村长大,但贝多芬是我的上帝。 」 这种双重性让他的作品既有民族根脉,又有国际高度。

如今,Prague的鲁道夫音乐厅每年都会举办Dvořák音乐节,世界各地的乐团都会去演出,以示纪念。捷克50克朗硬币上是他的侧脸头像。可惜我游走捷克时没兑换当地货币,与这份纪念失之交臂。

每每想到Smetana和Dvořák的头像出现在国家货币上,总会有一股莫名的感动涌上心头。

国家货币上的肖像,本质是国家精神的具象化 —— 那是一个民族灵魂的代言人。民族认同的根基从来不是Power,而是文化。一切都会变化、迭代,甚至捷克斯洛伐克分立成捷克、斯洛伐克两个独立的国家,但《Vltava》与《From the New World》的旋律会永远流传。

印有Smetana头像的1000克朗捷克斯洛伐克纸币已经停止流通,但Dvořák头像的50克朗捷克硬币仍在广泛使用。

若是RMB的某种面值上印着鲁迅、冼星海,又会传递出怎样的文化自信?

或许在无现金时代,纸币终将消失,但即便在ePay、iPay的时代,我们依然能感知到:至少他们的音乐,仍是数字时代的「硬通货」。

当然,捷克远不止有Vltava、Prague,不止有Smetana和Dvořák。它还有更广泛意义上的社会变革与经济改革探索,无论从正面还是反面看,都颇具价值。

捷克与斯洛伐克的合与分,也是不可多见的经典,凸显出两个民族的聪明智慧。

一段随笔,难以承受Prague之重。

今天,就单纯分享音乐吧。其他关于捷克、Vltava与Prague的话题,择日再谈。